Comment aborder la cinématographie d’un pays lui-même presque inconnu et dont les seuls signaux parvenus jusqu’à nous avant 2010 furent les terrifiants ABC Africa (2001) d’Abbas Kiarostami sur les ravages du sida ou le General Idi Amin Dada : autoportrait réalisé en 1974 par Barbet Schroeder ? Colonisation anglaise oblige, l’image de l’Ouganda est perçue de façon plus positive du côté américain ou asiatique, notamment avec Queen of Katwe (2016) de Mira Nair.

Le cinéma est né en Ouganda à la faveur des années 90, au début de l’ère Museveni. Chef du groupe rebelle de l’Armée Nationale de Résistance, Yoweri Museveni arrive au pouvoir par les armes à l’âge de 42 ans. Ce soi-disant socialiste a depuis fait du pays un laboratoire des politiques néo-libérales et enchaîne les réélections, de plus en plus difficilement jusqu’à ce jour puisque le multipartisme a été autorisé depuis 2005. Comme la majeure partie des pays africains fondés artificiellement sur une carte par les colonisateurs, un conflit endémique a existé entre le nord sub-saharien du pays et le sud bantou qui préserve l’autonomie de certains royaumes traditionnels, mais aussi et durant plusieurs décennies entre chrétiens de l’Armée de Résistance du Seigneur (L.R.A) et le président Museveni (« gauchiste athée » de confession protestante anglicane mais « entouré » de pentecôtistes arrivés en Ouganda dans les années 80). On impute au chef mystique de la L.R.A, Joseph Koni, plus de 200 000 morts en 20 vingt ans, 100 000 enlèvements d’enfants et des millions de personnes déplacées. Sa tête mise à à prix par les Etats-Unis (il est une des figure cauchemardesque qui inspire le Lords of war d’Andrew Niccol), il est vite devenu le croque-mitaine, un vrai mythe contemporain et une aubaine pour le cinéma national et parfois pro-gouvernemental qui adore les films à gros moyens pour sublimer sur grand écran les dites exactions de masse. Il faut néanmoins reconnaître le réel talent de Steve T. Ayeny à la fois comédien (il y interprète l’ambigu Kotti) et réalisateur de Kony: Order from Above (2017). Il s’agit ici d’un véritable film de réconciliation qui s’il commence sur une cruauté tout à fait ougandaise ne se vautre pourtant pas dans un chapelet de souffrances sulpiciennes. Il ne montre sans doute pas la responsabilité des différentes églises ou de l’armée gouvernementale, mais en mettant en scène un Museveni à moitié gâteux il ne le flatte pas non plus. Son parti pris est à la fois plus modeste et plus juste : coller à son excellent comédien (Joël Okuyo Prynce, qui a depuis créé un énorme scandale national en interprétant à l’écran un homosexuel, ultime tabou en Ouganda) véritablement en transe dans ce rôle du « teacher » Joseph Kony, celui qui enseigne souffrance et soumission totale et ne reçoit ses ordres que de Dieu. Un portrait suffisant pour aborder les questions qui dérangent : pourquoi le Soudan a-t-il toléré si longtemps le chef de guerre qui a ravagé plusieurs états dont le sud du pays ? Pourquoi les Etats-Unis qui avaient juré sa mort ont-ils levé l’avis de recherche ? C’est dans l’âpreté de la chronique de cette vie de brousse que le film nous emporte, la romance n’étant heureusement pas surjouée, pas plus que les meurtres, viols et mutilations.

Parce qu’il montre des hommes perdus du côté d’un faux dieu, Kony peut irriter celles et ceux qui auraient attendu une fresque maléfico-historique à la hauteur du nombre de victimes dans la veine évangélique habituelle (voir la polémique qui entoure la sordide « ONG » Invisible children INC, connue pour manipuler l’opinion via des documentaires ignobles sur des exactions pas mal exagérées (Kony 2012), discours analysé depuis comme une incitation à la violence et qui permit aux troupes gouvernementales (tout autant accusées d’exactions ou d’utiliser elles aussi les enfants soldats, voir le documentaire Tarehe Sita d’Alison Porteous à la gloire de l’armée du libérateur Museveni) de vaincre leurs adversaires. Invisible children est plus surement le bras armé de la propagande évangélique qui ravage le pays à l’ère Museveni et ne fait qu’attiser la violence à des fins post colonialistes. Si le film d’Ayeny réduit trop cette armée maudite à l’image une bande dérisoire de gangsters perdus, le pari dramatique et filmique est tenu de bout en bout et le récit prend aux tripes. A noter enfin l’excellente prestation d’une autre grande figure du cinéma ougandais, Michael Wawuyo, dans le rôle d’un père ogresque inconscient. D’aucuns préfèrent néanmoins Devil’s chest (Hassan Mageye) tourné cette même année dans un esprit de compétition très hollywoodien, qui assume certains penchants mélodramatiques et autres outrances très ougandaises.

Une des questions que cette nouvelle cinématographie doit aussi affronter est celle des langues : le swahili et l’anglais sont langues officielles, mais l’Acholi (Nord), le kiganda (sud ouest?), le konjo (Sud ouest, monts Ruwenzori), le lusoga (langue bantoue parlée par trois millions de sogas, notamment à l’est – Basoga) ou le luganda (langue bantoue populaire parlée par 4 millions de personnes) et d’autres encore morcellent le pays et rendent la circulation des films difficiles. La séparation entre les langues bantoues du sud et les nilo-sahariennes du nord est claire et trace une ligne qui va du lac du prince Albert à l’Ouest au lac Kyova au centre et à la ville de Mbale à l’est. Les films en anglais sont comme dans la société ougandaise, une prise de position des dominants, de même que la tentative d’élimination du Luganda, parler populaire, à l’école (voir le psycho-killer traumatisé de Deranged en 2018).

Parce ce que cette colonie britannique fut la cible des missionnaires de tout poil, il y a eu de tous temps une concurrence agressive entre les différentes églises catholiques, anglicanes et pentecôtistes qui se partagent plus de 80 % des âmes, sans oublier les musulmans arrivés dès 1844. Les films confessionnaux abondent, moins pour le meilleur que pour le pire (Les saints martyrs de l’Ouganda, 1996, dont le texte en dit long sur ses intentions propagandistes et dominatrices quand il n’a rien à dire en termes de cinéma. Le réalisateur semble d’ailleurs n’être pas ougandais au contraire du scénariste). Cette configuration apparue dès la fin du 19ème et jusqu’à la fin de la colonisation a profondément affecté les partis politiques jusqu’à ce que Museveni tente de séparer politique et religion, même s’il a pour cela dans un premier temps favorisé les nouvelles sectes.

Dans ces conditions comment faire éclore une industrie cinématographique ? Le cinéma ougandais naît clairement d’une nécessité, celle d’abord du drame collectif de l’avancée du SIDA dans le pays. Autre cheval de bataille plus qu’urgent, la condition de l’enfant. Que ce soit celle des filles, mais aussi celles des garçons, tous autant vendus pour la guerre, l’esclavage sexuel voire les sacrifices rituels (comme en RDC ou au Rwanda voisins). Arrive donc ici une des spécialités du pays, la production de fictions via les ONG pour qui le cinéma est d’abord un instrument de dialogue. Exemple avec l’organisation Raising voices qui produit en 2013 le court-métrage de Patrick Sekyaya, I found my way dans lequel une écolière doit gérer à la fois l’alcoolisme du père, la séparation du couple parental, le business familial et une scolarité exemplaire mais chaotique. Ici la production assure une évidente qualité technique et une forte cohésion narrative qui tranche avec l’amateurisme quasi-généralisé de films créés en urgence pour satisfaire une demande croissante. Osera-t-on dire qu’elle formate le film et transcende presque la réalité ? Car ici, pauvreté et saleté sont édulcorées au nom de la dignité. Un choix qui ouvre la route pour les grosses productions au cinéaste (The ugandan en 2013) sur l’expulsion de tous les indiens sous Amin.

La difficulté d’établir un premier corpus d’œuvres tient d’abord à la nécessaire identification de l’origine des capitaux, même si certains sites affichent l’appartenance tribale et surtout confessionnelle des réalisateurs. Une approche idéologique des œuvres se doit d’être prudente car si la religion est partout dans le pays et dans la vie, elle se fait finalement beaucoup plus discrète dans les scénarios, en tout cas dans ceux des films sous-titrés ou parlés en anglais.

Les premières pousses

Si on excepte le cas particulier de Lovinca Kavouma ayant étudié et vivant en Angleterre, la totalité de la très embryonnaire production de ces années 90 reste quasi exclusivement pédagogique avec It’s not so easy (fiction 16mm 48mn, 1991) de Faustin J Musavu qui aborde le problème du sida dans une famille « aisée », Petite fille au Bwamba (Doc 1994, 20mn) sur la condition des filles dans le Bwamba (ouest) réalisé par Robby Wodomal ou Time to care the dilemna (1998), un docufiction de 2x25mn par Paul Bakibinga et John Riber. Des productions courtes et timides bien difficiles à voir aujourd’hui et dont seule surnage le film de l’exilée Lovinca Kavouma, qui a contrario dans le court-métrage Kintu (1999) cherche clairement à montrer les aspects positifs de la culture ou comment un tissu est tiré ici de l’écorce d’un arbre. L’approche de la narration, en équilibre sur le fil documentaire-fiction et qui prend son conte tout à fait à la légère, n’est pas pour rien dans le charme de ce beau film.

Dans les années 2000, les premiers distributeurs vidéo comme Godfrey Kaweezi (Hills videography) vont commencer à investir dans les cinéastes locaux comme Osman Matovu (Jellystone films). Ces titres vont vite inonder un marché calqué sur le modèle de Nollywood au Nigéria pour enfin créer une cinématographie locale à même de rivaliser avec l’invasion des films étrangers. Comme il le dit sur un ton légèrement acide à propos des stars nigérianes ou ougandaises, « C’est le réseau de distribution qui nous assure que ces princes et princesses de l’écran recevront bien leur récompense ». Très vite trois autres distributeurs se dégagent : HK movie industry, Video world entertainment center et Twinex videos situé dans le bas de la capitale, Kampala, alors rebaptisée Ugawood. Feelings struggle sera en 2005 sera le premier film officiel par Ashraf Ssemwogerere, histoire du kidnapping d’une petite fille. Ssemwogerere est par ailleurs comédien (Bala bala sese) et va ensuite nous réchauffer les martyrs ougandais dans Mukajanga (2009), décidément récit originel avant une nouvelle version, documentaire celle-là, en 2014. il signe ensuite The honourable et Murder in the city sur l’assassinat de Robina Kiyingi, une avocate en vue après avoir lutté contre la corruption, ce qui lui vaudra d’être kidnappée par des « inconnus ». C’est tout sauf un cas isole et en Ouganda, être réalisateur peut être vraiment un métier à risques. En 2012, au festival d’Amakula, on s’est d’ailleurs émus de la trop grande censure et des craintes réelles pesants sur la sécurité des réalisateurs. Un des premiers faits d’armes du gouvernement fut le bannissement en 2005 des Monologues du vagin pour outrage à la moralité.

Les droits LGBT (population estimée à 500 000 personnes) à l’écran connaissent aussi de sérieuses menaces. Cette politique discriminatoire date de l’occupation anglaise avec une première loi en 1950 qui condamnait tout acte homosexuel à la prison à vie quand la seule tentative était punie de sept ans d’emprisonnement. Mais à partir de 2009, les mesures sont durcies dans un projet de loi qui sera sévèrement critiqué par l’administration Obama suite à l’assassinat du militant David Kato Kisule et amoindri dans les lois de 2013 (soutenu par le mouvement évangéliste Born again) : la prison à vie ne concernera plus que les homosexuels récidivistes. Invalidée en 2014, elle a néanmoins favorisé une recrudescence des agressions. Le mariage homosexuel et la marche des fiertés sont interdits et en 2019 une vingtaine de militants sont arrêtés et torturés.

Pour en revenir au cinéma ougandais et dans un marché dominé par l’étranger, par les films américains, nigérians ou ensuite philippins qui vont inspirer les futurs cinéastes, ce sont les distributeurs sus cités qui vont contrôler le marché pour tenter d’améliorer la qualité des films locaux tout en étendant leurs chaînes de distribution à tout le pays. Un des tous premiers réalisateurs, Hussain Kagolo, est d’ailleurs par la suite passé à la distribution, tout d’abord pour assurer celle de ses propres films victimes du piratage intensif comme Ce que les femmes veulent (Abakyaala Bagalaki), avant de devenir président de la UFMI (fédération du cinéma ougandaise), une institution qui sera souvent critiquée pour servir les intérêts de ses membres (Ndagire…). Il faut dire qu’ils annonçaient 900 cinéastes accrédités en 2012 pour des films que la presse locale cherche encore…

L’exploitation se déroule dans des halls vidéo où les Vj’s (pour video jokers) traduisent en ajoutant leur propre commentaire. « C’est un de mes camarades d’école, VJ Kiwa, qui a le premier eu l’idée de les doubler en direct. On a donc appliqué ça à nos productions, pour qu’on puisse mieux les suivre. Et ça apporte une touche d’humour, car les VJ ne font pas que traduire : ils commentent et font des blagues, rendant le film encore plus intéressant. Ici, les gens sont habitués à ce procédé. On a vu que ça fonctionnait également très bien auprès du public à l’étranger. Ça épice le film, et j’aimerais répandre la pratique à travers le monde. » déclarait la future star de Wakaliwood IGG Nabwana dans un article du Monde Diplomatique passé à la postérité. Sinon la location de dvd et la diffusion télé par les chaînes permettent aussi aux films locaux d’être vus.

Parallèlement à la naissance d’une industrie, on a vu développer le secteur documentaire, par exemple avec Jacqueline Rose Nabagereka à qui on doit notamment The revolution of women (2001). Mais elle n’est pas, loin s’en faut, la seule figure féminine importante du cinéma ougandais. Ainsi Cindy Magara est connue pour être la première femme à avoir réalisé un film totalement indépendant avec Fate (2006). Son style visuel n’est pas très affriolant mais c’est propre, bien construit sur le fond et a un vrai intérêt sociologique (Windows of hope, 2011- Fair play, 2010). Mais elle a par la suite intégré les instances de sélection et les comités de programmation des festivals ougandais et s’est alors tournée vers une carrière universitaire, en se spécialisant dans le film africain pour enfants.

Ugawood : premier emballement des américains

Né en 1975, Matt Bish (Bishanga de son vrai nom) est un des premiers cinéastes à être pointé par les américains. De retour de ses études à Amsterdam, il attaque très fort dès 2007 avec le thriller faustien Battle of the souls, présenté au festival de Vérone et largement primé sur le continent africain. Il y bénéficiait d’un beau casting avec Joel Ocuyo dans le rôle du diable et Matthew Nabwiso. Fallait-il y voir une critique de la corruption de certaines élites ougandaises avides de pouvoir et d’argent? En réalité, le sujet était contemporain de nombreux baptêmes et reborn comme celui de Roger Mugisha, frère cadet de Bish et leader des Shadow’s angels. Selon la légende urbaine ougandaise, on se rendait « sous l’eau »pour trouver la richesse. Le cinéaste est aussi très croyant et prend donc son thème chrétien très à cœur afin de lutter contre le « Dark world »! La production était assurée par Mugisha via Média pro et est considérée comme la véritable première production made in Ugawood pour échapper à l’appellation locale Kina-Uganda (ou plus souvent « Kina-U ») dans l’esprit des films nigérians ainsi confinés au ghetto culturel. Par la suite, leur société produit des clips et des pubs, mais aussi toujours avec Ocuyo, State Research Bureau (S.R.B, 2011), un thriller historique qui ressuscite le cauchemar des « safe houses », lieux de détention abolis en 1986 et nés sous Amin et rendus célèbres sous Obote par des massacres comme celui d’Ombaci. Sorti à l’occasion du renversement du régime d’Amin par l’armée tanzanienne et pour le 25ème anniversaire de l’armée nationale de résistance de Museveni, il a encore raflé toutes les récompenses en Ouganda. Puis Bish se fait beaucoup plus modeste et enchaîne quelques fictions de moyen métrage ou des documentaires genre UNICEF. S’il est indissociable de la campagne d’éducation envers les Pokots de l’Est du pays (surtout présents au Kenya mais 70 000 se trouvaient en Ouganda au début du millénaire), dont les femmes se reconnaissent à leurs colliers concentriques, Cut that thing (2012) est un beau court-métrage tournant autour de la pression familiale quant à l’excision. Le discours gouvernemental n’est pas exempt de mépris et de paternalisme mais le point de vue des jeunes adolescentes est respecté et Bish se distingue par un vrai regard et un talent naturaliste certain. Il force peut-être un peu le trait sur le dernier plan, les outrances gore étant une spécialité du jeune cinéma ougandais, expert en martyrologie chrétienne. Faites la paix, le naturel et les évangélistes reviennent au galop et ce en dépit, du vernis civilisé imposé pour l’exportation.

Originaire d’une modeste famille de Mulago qu’il quittera à 15 ans après le décès de sa tante adoptive, Usama Mukwaya est devenu célèbre dans son pays comme scénariste et producteur d’au moins dix titres à l’âge de 22 ans. Il loue d’ailleurs ses précoces capacités d’adaptation mais aussi sa foi musulmane qui l’ont poussé à écrire très tôt puis à sortir diplômé de son cursus universitaire dans les techniques de l’information. Après un petit rôle remarqué de flic chez Daniel Kiggundu dans la drama télé Pain of lies (2009) à l’époque où elles explosent, il intègre Maryland pictures avec son mentor et débute avec Hello de John-Martyn Ntabazi, écrit en une nuit et créé au workshop de Mariam Ndagire (MFPAC) en 2010. Il s’agit d’une comédie sur un couple aux prises avec la technologie et qui se distinguait déjà par l’habileté de son intrigue et son goût du twist final, au point d’être primé au PIFF-Pearl International film festival de Kampala. A noter le sens du cadrage d’Andrew Doson Mukwaya. Sous la tutelle de Ndagire et de son puissant network UFN, Mukwaya cultive à la fois sa carrière de mannequin et parfait son art en étudiant les films et les interviews des autres via internet. Le scénariste et producteur prodige devient lui-même cinéaste à partir du minimaliste et muet Tiktok (2017), qui démontre sa maîtrise de l’écriture scénaristique et sa capacité à bâtir un récit à partir de presque rien (les bonnes résolutions d’un jeune homme entravées par les difficultés du quotidien ougandais et le rythme de vie). Un film marqué par une création photo et une production design stylées pour lequel il retrouve le directeur photo Alex Ireeta avec qui il avait travaillé sur le premier long-métrage de Lukyamuzi Bashir, Bala Bala Sese (2015) tourné sur les Ssese islands (îles du lac Victoria) avec entre autres l’excellent Raymond Rushabiro et premier long à bénéficier alors d’un marketing professionnel. Un drame du sida à la narration complexe qui montre bien l’ambition du scénariste. Mukwaya réalise aussi le documentaire Tales from Edyac (2015) sur les environs du mont Tororo près de la frontière kenyane. Enfin, producteur avisé de nouveaux talents, Mukwaya suit les débuts de Loukman Ali (The bad mexican, 2017), du comédien Edward Kagutuzi (Once upon a time, comédie romantique en mode court de 2018) et écrit et produit le premier court d’Allan Manzi Rehema (meilleur court de 2017 en Ouganda), sur des amours contrariés dans une famille musulmane.

Pour revenir à Loukman Ali, sa carrière fait un bon en avant lorsque Netflix lui donne l’occasion de réaliser The girl in the yellow jumper (entamé en 2014 mais sorti en 2020). Il a alors 25 ans et seulement deux courts à son actif. Sa réputation internationale est basée sur l’efficace, un peu tape à l’œil et limite vulgaire The bad mexican qui a plu aux américains qui y ont sans doute décelé un humour post tarantinesque. Après le long, il revient aux formats courts pour The blind date (2021), toujours soigné (Loukman occupe souvent tous les postes clés du composing à la photo en passant par le montage et même le son) mais qui n’évite pas la facilité malgré la présence des complices Mukwaya et Michael Wawuyo, avant de signer Sixteen rounds (2021), son meilleur film à ce jour. Le scénario se veut pro et un peu trop malin (une histoire de vengeance adultère, mâtinée d’humour noir et de twist) mais la photo est parfois sublime, avec un sens de la couleur incroyable. Loukman y recycle quelques motifs du précédent comme le pouvoir visuel du masque à gaz. Loukman est un excellent technicien mais son parcours démontre que les financements de Netflix ne sont pas forcément pérennes ni désintéressés !

Joseph S. Ken est sans aucun doute un cinéaste important de la décennie. Son That small piece (2011) sur l’usage courant de la sorcellerie a été sélectionné à Rotterdam. Depuis son premier long en 2009 (Master of duty), il n’a cessé de s’améliorer, surtout à partir de Call 112 et en cette même année 2015, de House arrest primé dans l’est africain. Le synopsis de Shark avenue (2018) laisse rêveur : un guerrier du ghetto rencontre l’ange Gabriel durant son coma et se voit offrir le possibilité de changer le cours de l’existence de ses proches. La mise en scène a l’air assez stylée.

En 2016, Daniel Mugerwa tourne Rain, produit et interprété par Mathew Nabwiso, lui même issu des drama télé et séries (Kyaddala) et qui a réalisé Prickly roses (2020) pas dénué de qualité avec sa sœur l’incontournable Eléanore. Là encore, on explose les conventions du mélodrame à l’ougandaise. Dommage que le premier sujet du film (la passion d’une jeune fille de la campagne pour le chant et son rêve de faire carrière) s’efface comme souvent sous le poids de la réalité (HIV positive).

Côté actrices stars de la diaspora (ses parents ses sont exilés au Kenya sous Idi Amin Dada), Nana Kagga est passée derrière la caméra pour The life (2012), un Friends à l’ougandaise produit par Savannah Moon et qu’on peut rapprocher du très bourgeois Damage (Denis Dhikusooka Jr, 2016) situé dans le milieu universitaire huppé, par Pearl wonders entertainment. Dans le même esprit Dream america (Paresh Patel Gondaliya et Hussein Omar, 2016) est un teen movie existentiel et mou dans lequel des étudiants rêvent de partir aux Etats-Unis. Notons aussi l’actrice américaine Kemiyondo Coutinho qui a tourné dans son pays d’origine le court romantique Kyenvu (2017). Toujours côté actrices, Rehema Nanfuka apparue en 2010 dans Imani est devenue une cinéaste importante après le succès continental de Veronica’s wish son mélo de mariage en 2018. Elle est depuis apparue dans The girl in the yellow jumper.

Enfin, l’Ouganda est parfois terre d’accueil, par exemple pour le kenyan Jayant Maru, auteur de The route (2013), K3NT & KAT3 (2014) et Sipi the movie (2016).

Kinaugandas, indignité nationale ?

Du côté du presque trop productif Kina-U, on tourne à la volée des films plus ou moins chiadés ou ambitieux. Mais le mélodrame a ses limites : à trop exploiter et étaler la souffrance de la femme dans le court When the sky cries, correctement réalisé et monté par Geoffrey King (surtout en comparaison des faiblesses de certains de ses longs-métrages), on s’égare franchement trop du côté sulpicien de la condition féminine. King semble avoir fait des choses plus variées et osées depuis avec pas mal de courts (le curieux et mignon Ken and the rabbit sur la relation entre un enfant et un lapin qui doit entre autres beaucoup à cet hyperréalisme à fleur de peau, un peu comme si tout était vu du point de vue du lapin) et de longs au compteur à seulement 31 ans ! Notons notamment son nocturne Tragedy 1 (2019) ou le fantastique rural d’Amajiini (célèbre pour le premier Vjaying de VJ Emmy!) avec quelques effets spéciaux pas piqués des hannetons.

Des bandes souvent barrées qui marchent dans les traces des productions de Nollywood, mais exploitent avant tout le panthéon divin des ganda. Si certains estiment à 350 les divinités (Lubaale) qui peuplent la région des grands lacs, plus d’une centaine hantent l’ancien Buganda (et une bonne moitié est originaire des îles Ssese, donc du lac Victoria). Il faut leur ajouter les esprits des défunts (Muzimu), celui des ancêtres étant le plus souvent maléfique comparé à ceux des étrangers, comme par exemple celui de sa tante maternelle… ou variation contemporaine, celui de sa petite amie à l’instar de celle disparue prématurément dans l’intéressant film de fantôme My X girlfriend (Andrew Wagaba, 2019). On trouve ensuite les Musambwa (génies du lieu associés à un élément naturel, un site…). A défaut de pouvoir trouver des synopsis précis pour pouvoir interpréter ces personnages, citons Illuminat et ses esprits en blancs, le quasi film de fantômes Devil’s mirror (2021) du plutôt doué avec une caméra Merlin Skillz, qui a ensuite signé le moyen métrage tout aussi silvestre At noon (2022).

La forêt est évidemment le lieu de toutes les résurgences, le Buganda comprenant de nombreux bois sacrés. Dans ce vaste corpus de films vite tournés et rarement disponibles avec une version audible ou sous-titrée, il faut évoquer une autre forêt hantée, celle de Kilevu the soul taker (Musisi David Lubega), le teen horror The curse (Nvule Hassan, 2019), Joseph Essence et son Amatigga (2015) survitaminé, The bride, qui se distingue par une photographie beaucoup plus sombre ou Akanyoumo Nyoumo. Parmi ceux qui décrochent le pompon, The prince of death (Omulangira wokufa, par Abdul Karim Don Kyaga) avec ses hordes de zombies ou de possédés mangeurs de chair humaine et son démon au look batmanesque, son kung-fu de groupe et ses réelles inventions pour dynamiser le tout dans la forêt par son montage et avec des panoramiques sur la cime des arbres qui n’ont rien à envier aux recherches de Cannibal holocaust ou Versus. Mais on retient surtout l’éreintant et parfois démentiel The forbidden forest –on y revient !- d’Okiria Ronald, également scénariste et avec à la prise de vues et au montage le plutôt doué Loonpaul). Plusieurs personnes s’égarent dans une forêt surpeuplée par une galerie d’esprits ou démons en tous genres : le premier à tête de taureau évoque quelque créature satanique, le maniaque à la tronçonneuse au jeu plus qu’outrancier pourrait lui être un descendant du dieu de la guerre Kibuuka. Des enfants-esprits apparaissent aussi à leur guise et on ne situe pas toujours leurs intentions et comme Kiwamuka, le dieu du tonnerre et nombre de personnages d’autres films, ils commandent à la foudre. Mais c’est surtout un incroyable bestiaire en CGI avec des créatures, un ours affamé, un loup-garou et un genre d’insecte de taille assez imposante qui font qu’on ne comprend vraiment rien et qu’en même temps, on ne s’ennuie jamais ! Loonpaul sait aussi construire un suspense en bougeant sa caméra mais par contre son montage désamorce parfois l’intérêt avec ses plans de drones dans une forêt visiblement septemptrionale qu’il nous ressort plusieurs dizaines de fois. Idem pour ce pano vertical sur un arbre imposant qui vient rappeler à quel point les grands arbres de la forêt ougandaise ont toujours été associés aux esprits. Un traité de l’excès très visible.

Enfin, la magie règne partout, avec l’inévitable devin sorcier guérisseur présent dans toute l’Afrique. Le fantastique rejoint les mythes dans les films en costumes sur l’ancien Buganda comme cette éléphantesque apparition dans Gipir and Labong (Kawunyera yusuf). Côté drame historique de village, on peut essayer Kamwakabi (Kinene Yusuf). Un clan y est condamné à être enterré vivant, pratique en vogue à l’époque. Mais les relations interpersonnelles paraissent bien obscures. Il est difficile de se prononcer en l’absence de versions sous-titrées, sans oublier que les VJ ne facilitent pas toujours le visionnage des films, réduisant le montage et écrasant la bande son, ce qui les rend pour nous tout à fait incompréhensibles. Mais comme les Kinauganda ne visent qu’un public local… Il ne faut pas oublier les quelques tentatives de faire des films chrétiens des drames épiques comme le tente le très croyant Kabali Jagen Pa dans Mweruka (2019), très fignolé techniquement.

Wakaliwwod : Guérilla cinéma !

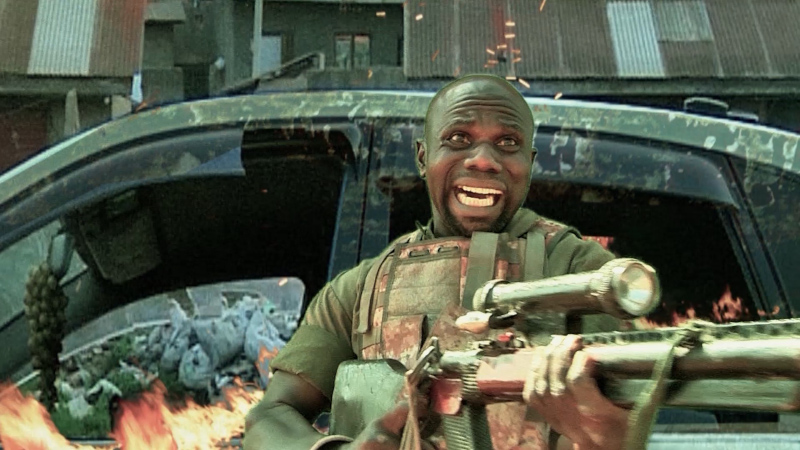

Bouclons la boucle avec la star internationale Nabwana IGG (pour Isaac Godfrey Geoffrey) et l’audience internationale de Ramon productions qui ont popularisé dans les festivals étrangers le nom de Wakaliwood, d’après le bidonville de Wakaliga (sud du centre ville de Kampala). Né en 1973, Nabwana a eu maille à partir avec les hélicopères gouvernementaux durant la guerre de brousse des années 80. Véritable autodidacte, il débute dans la carrière de cinéaste en 2005 avec le succès du trailer de Who killed captain Alex ? Et semble avoir fait bien du chemin depuis le très sage Ekisa Butwa en 2008. Tebaatusasula (2010) est son premier fait d’armes côté action, vite supplanté par Who killed captain Alex ? (2010), au générique duquel il remercie le base crew de Bobi Wine, le virulent chanteur et leader de l’opposition à Museweni, lui aussi issu du ghetto, mais dont l’homophobie entend protéger « ou children, our culture and our morality ».

En attendant, il était une fois Wakaliwood : Action débridée, montage survitaminé, effets spéciaux mitonnés à la main, coups de dents politiques et humour absurde de plutôt bon aloi, voilà le cocktail qui fait un buzz mondial, largement entretenu par son fan n°1 et action star Alan Hofmanis. Pour le reste, on est proches du Kina-u, avec en plus, un peu de critique sociale ou politique, plus d’idées et de sérieux surtout. Plus de cinéma même si pour lui «La vraie vie est un mélange de comédie, d’action et de drame ». Dès lors, la légende est lancée : un ordinateur construit par lui même, un disque dur grillé par les pénuries d’électricité sur lequel tous ses films ont disparu cops et biens sauf deux et pour le reste il ne subsisterait que les traces grâce aux trailers mis en ligne, comme ce My school days et son vampire à mobylette.

Les membres de l’équipe suivent chaque jour les cours de kung-fu dispensés par le grand frère (également responsable du son et de la musique sur le long-métrage) du réalisateur, ce qui rappelle inévitablement l’ambiance mystico-hystérique des tournages du belge Jean Jacques Rousseau qui soumettait sa tribu au même traitement. Du cinéma guérilla au sens noble du terme ! Les conditions de tournage et de post production ? On les aperçoit au générique de ses films, dans les bandes annonces et sur les innombrables reportages consacrés au cinéaste par des journalistes du monde entier. Sa maison, des conditions ultra précaires, déjà foyer d’hébergements des fabuleux disciples, la quinzaine de « Waka Starz ». 7 millions 250 000 vues pour Alex plus tard (14 500 dollars ?), sans oublier la chaîne des Waka starz, plus modeste et celle très courue de Racheal M UG, une de leurs voix les plus célèbres ( l’âpre Burn the rapist!), où on l’a vue grandir et s’émanciper et est aujourd’hui promise à un bel avenir international si ses ambitions militantes ne prennent pas le dessus. Il semble que Crazy world ait tourné dans les festivals, justement interprété par les jeunes stars, mais le seul à avoir vraiment frappé fort c’est le Bad black avec Hofmanis en star d’importation et dont VJ Emmie ne rate jamais une occasion de se payer la tête ou de lui rappeler qu’il est venu se faire un nom sur leur paletot. Ici l’ogre appartient à l’UPDF des commandos proches du gouvernement de Museveni. Toujours aussi séminal, nerveux, survolté, avec des acteurs en transe, un large socle documentaire (les enfants des rues, la survie, la police…), il échappe en tout cas à la hype et gardant toutes ses caractéristiques subculturelles, il fait déjà 10 fois moins de vues. Une leçon à méditer pour tous les youtubeurs en herbe. Sa première eut lieu à Austin où il recevait le prix du public et du meilleur réalisateur. Le suivant, Heaven shall burn (2020) n’a pas l’air plus sage. Hormis ces films, quelques courts-métrages ont été produits pour les festivals Fantasia à Montréal, Fantaspoa au Brésil ou le drôle Attack on Nyege Nyege islands (2016). On sait que les confinements du ghetto durant la pandémie ont été assez difficiles mais les vidéos sur facebook, les visiteurs étrangers, les tournées internationales pour promouvoir le documentaire Once upon a time in Uganda dont il est la vedette semblent lui garder le sourire et lui procurer un peu de bedaine. Côté écrans, il sort cette année Once a soja (2022) dont la bande-annonce est fidèle au genre maison. Le film est accessible sur les téléphones du monde entier en téléchargeant une appli via le canal ougandais Yo TV channel.

Âge de raison et nouvelles directions

2018 peut passer pour une année charnière pour la jeune industrie du cinéma ougandaise. Un kinauganda fantastique aurait même été primé au Canada : Jackie and the genie (Andrew Wagaba, 2018) actualise les pouvoirs du Musambwa pour flirter avec le succès d’Harry Potter quand une jeune lycéenne acquiert des super pouvoirs pour améliorer sa condition et sa vie quotidienne. Des effets simples et rigolos apportent un charme juvénile au film un peu plombé par un moralisme religieux pénible : la fille devient riche et individualiste jusqu’à ce qu’elle perde ses pouvoirs. On y retrouve notamment Patricia Nabakooza, l’ado star des Ghetto kids triplets.

Côté « gouvernemental », la propre fille du président, Natasha Museveni Karugire met son treillis pour tourner le très belliqueux 27 guns (2018) aux moyens imposants sur la guerre de libération de 1986. Pas très ragoutant…

T.west Ttabu Wasswa Stephen dont le slogan de la boîte de production est « Reflétant la société » a lui commis le Seven ougandais Deranged (2018) qui est en effet assez dérangeant. Beaucoup mieux réalisé que chez beaucoup de ses collègues, avec une production design léchée, une certaine esthétique de l’ordure et de la merde, des sentiments extravertis, des effets gore et un penchant pour le torture porn, Deranged stigmatise la violence de la société ougandaise, qu’elle s’exprime chez les défavorisés, à l’école, chez les bourgeois ou les policiers. C’est ce cycle infernal qui conduit son antagoniste, Tembo, à la folie furieuse. Voulant trop embrasser, la fin embarrasse avec un happy end plutôt incohérent et qui tord le cou à quelques belles idées politiques glissées ça et là (le « you’re deceiving me » prononcé à la fois par le ravisseur et l’inspecteur de police). Il avait auparavant réalisé Girlchild with a dilemna (2015) et le plus ambitieux Breaking with customs (2016), un drame romantique en costumes. Un des cinéastes actuels les plus doués.

Richard Mulindwa s’est essayé lui avec talent au torture porn dans l’éprouvant The torture (2018) après le plus classique The only son (2016), très bien réalisé mais assez larmoyant. Sa série sur le génocide rwandais, 94 terror (2022), ne fait pas franchement dans la dentelle… La star de la télé-réalité (Big brother Africa) Morris Mugisha maîtrise l’angoisse de son court Fear knows my name (2019) avant de partir vers un cinéma plus classique et populaire avec Stain (2021), très bien accueilli en Ouganda et qui semble avoir de belles qualités.

Tumusiimu Robert Quintes réalise des films parfaitement maîtrisés techniquement. Potter’s hand (2018) est certes un mélodrame populaire qui se donne parfois des airs de comédie grâce à l’abattage de sa comédienne Rujema Mutesi Shamin, dont la Nina, jeune fille de la campagne débarquée à Kampala, fait souvent rire autant qu’elle émeut pour peu qu’on accepte les standards de jeu locaux. Comme souvent, violences sexuelles et SIDA sont le lot des braves filles, mais Quintes sort le grand jeu et les grands sentiments pour nous emmener là. Son film historique précédent, The only bridge (2017) contenait des éléments magiques et musicaux et fait fort envie.

Donald Mugisha, fondateur en 2002 du collectif vidéo Yes ! That’s us ! , déjà responsable de Divisionz (2008) film vivant ultra coloré présenté à la Berlinale avec le blanc James Tayler, un transfuge de la nation arc en ciel et producteur de vidéos à Capetown, ont frappé fort dans les festivals internationaux avec le néo-réaliste mais aussi nocturne et urbain The boda-boda thieves (2015), dédié à Zavattini et De Sica. Très réussi visuellement et surtout narrativement puisqu’à rebours le montage nous révèle les détails du dépouillage en règle d’un jeune de quinze ans un poil naïf. On pourra objecter que la morale est cruelle et raccorde avec une certaine iconographie religieuse et une mise en garde un peu sentencieuse : qui s’écarte du droit chemin finit mal, point final ! Mais au-delà de cette vision conventionnelle, reste un film qui saisit à merveille la pulsation de la ville de Kampala et donc taillé pour séduire un public festivalier international. Il est sans doute le premier vrai succès artistique du cinéma ougandais. Il semble que ces cinéastes n’aient rien produit d’autres à part Yogera (2010) où le budget paraissait bien moindre. A noter, My silent movie, résultant d’une collaboration avec David Kefaaro photographe et vidéaste ougandais et sourd, un beau court documentaire, qui s’immisce dans la vie et le travail de cet artiste des bidonvilles.

Autre figure féminine et transnationale, Caroline Kamya, de loin l’une des cinéastes les plus notables apparue au cours de la dernière décennie. Après des études de design urbain et d’architecture, elle travaille à Londres pour la BBC où elle crée sa propre compagnie IVAD international, qui ouvre ses bureaux à Kampala en 2004, devenant vite leader de son secteur et une des créatrice de drama les plus innovantes du pays. Largement repérée à l’international, elle a participé à de nombreux films labs à Durban, Berlin ou Rotterdam, tout en étant active sur la formation des plus jeunes à l’audiovisuel. Après le long-métrage Imani (2010) où d’anciens enfants soldats intégraient des cours de danse hip hop, encore un peu sage mais d’un tout autre niveau technique que ses contemporains, elle s’est vite distinguée par son mélange entre fiction et documentaire, détonnant particulièrement avec le documentaire très girly et impertinent Chips and liver girls (2010) sur la condition féminine à Kampala, qui révèle certaines pratiques comme le de-toothing, ou l’art de vider les poches des sugar daddies (les hommes qui aiment les femmes deux fois plus jeunes qu’eux) avec ou sans leur consentement mais aussi comme le mode de vie indiqué dans le titre. Un beau film à la fois tenu formellement et narrativement. Elle gagne un prix au marché du film de Durban avec son très agréable court doc In search of african duende : the uganda flamenco project (2014) mais réalise parfois des choses plus anecdotiques comme le documentaire The shame of poverty (2013) ou des essais expérimentaux pas vraiment convaincants mais qui ont le mérite d’exister. On reparlera d’elle assurément.

Côté indépendants, frange la plus faible des cinéastes/auteurs ougandais, il faut mentionner l’apport de George Stanley Nsamba, dit « Nes » cinéaste, producteur, activiste et artiste de slam issu de la banlieue pauvre de Naguru bien qu’au départ il fut un enfant de la classe moyenne et fils de travailleurs sociaux. Son parcours fut difficile dès lors qu’enfant il dut subvenir aux besoins de ses frères et sœurs, une fois sa mère atteinte du Sida, un thème qu’il ne cessera plus de traiter avec un engagement total, et dut plus tard sortir de la toxicomanie. En 2012, il rencontre le succès avec un clip vidéo mais surtout avec son court-métrage en noir et blanc Crafts: The Value Of Life (2015), produit par sa propre organisation caritative, The ghetto film project, qui remplace la scolarisation d’enfants des ghettos par la pratique et la création cinématographique. Son second court, Silent depression (2015), entre fiction et long clip poétique, est devenu culte en traitant des effets néfastes des portables sur les relations humaines et s’est taillé un beau succès au slum film festival de Nairobi. Par la suite à travers la structure, il va développer un ton arty, un style léché à travers des films souvent musicaux et qui le rapprochent de certains artistes afro-américains actuels. Peu à peu, il prend ses distances avec l’industrie musicale hip hop et gagne une reconnaissance mondiale avec ses documentaires à petits budgets sur fond de médias sociaux. Son modèle a même été exporté au Kenya voisin comme pouvant devenir une force dans l’industrie cinématographique locale.

On doit à Nwadula Jordan Braise le court documentaire Arthur (2016) sur un plasticien qui met de la magie dans le ghetto et propose une création originale et vivante, mais aussi The last breath, un beau court-métrage sur une gamine conservant le dernier souffle de vie de sa mère dans un ballon rouge. Un vrai espoir pour le cinéma ougandais.

Parmi les autres jeunes créateurs de fictions en format court, Gary Mugisha décroche le prix du meilleur court avec un Jinxed (2017), sorte d’After hours à Kampala quand c’est plus l’heure, assez anxiogène. Quelques films louchent vers le gangsta movie, comme celui du musicien et chanteur Benon Mugumbya, boss de la très importante boite Swangz avenue qui a produit des dizaines et des dizaines de clips et disques devient ici cinéaste avec le court Rolex (2020), intrigue qui met en avant le « tacos » local.

Mais s’il ne devait en rester qu’un… Espérons qu’on donnera les moyens à Dilman Dila que sa créativité féconde pourrait lui autoriser. Romancier, poète, dramaturge et activiste, ce fan de cinéma de genre fait preuve d’une réelle originalité et d’une passion pour la technologie et les effets spéciaux, ainsi qu’un vrai sens du décalage et de la mise en scène qui laissent entrevoir de grandes possibilités. Après des débuts plus sages (Saving Mugisha !, 2013, qui témoigne néanmoins d’une belle sensibilité et un certain nombre de courts documentaires engagés, Street strings en 2018 ), il rafle la mise avec le long The felista’s fable largement primé en Ouganda en 2013. Avec des programme d’échange durant deux ans, il réalise trois beaux documentaires au Népal mais surtout il se tourne tout entier vers le cinéma de genre dès What happened in room 13 ? (2007), un curieux thriller qui a fait plus de 6 millions de vue sur you tube. Par la suite, entre le minimaliste Kifaro (2020), son placement de produit 2.0 et ses drones fétiches et Love clone (2019) et sa vision futuriste du couple (Une femme y fait cloner son mari pour le débarrasser de tous ses défauts), il y a aussi les visons cauchemardesques africaines de Move-In avec une création plastique vraiment unique au cœur d’un univers domestique quasi lynchien. Dilman Dila aime mélanger le quotidien quasiment anodin et le totalement inattendu. Il serait intéressant de montrer son dernier (?) long, Her broken shadow (2017) qui semble faire cohabiter le quotidien avec des images animées et des décors oniriques vraiment originaux. Peut-on alors voir dans ce poète un cousin de Lynch en devenir ? Il prouve en toute occasion son attachement au risque et ce jusqu’à de simples haikus animés comme Glass of dreams (2019), qui préfigurent un projet plus ambitieux de film d’animation.

Car le cinéma d’animation a pris son envol avec quelques artisans, dont Raymond Malinga et son excellent Un Kalabanda a mangé mes devoirs (2019) a été primé au Fespaco. Un design et une animation à l’américaine réhaussé d’une pointe de cruauté ougandaise, doucement cauchemardesque mais savoureuse pour traiter de la perte des croyances dans le monde contemporain. A l’autre extrémité, le travail de Peter Tukei Muhumuza force l’admiration. Dans Kengere (2010) primé à Oberhausen, il ose une approche très personnelle de l’animadoc, en animant des personnages et marionnettes en fil de fer pour raconter une tragédie de l’ère Museveni, le massacre de 60 personnes par les forces gouvernementales, brûlées vives dans un wagon de train car accusées d’être des rebelles. Au cours de ces 23 minutes, le cinéaste trouve un style visuel et narratif tout à fait original et singulier. Son premier, le magnifique Ink (2010) évoquait sans paroles l’univers intérieur d’une fillette de dix ans, obsession que l’on retrouve dans Reflections (2018) tourné au Danemark, de même que sa collaboration avec le danois Johan Oettinger, Walk with me (2014), film surréaliste mélangeant une animation très personnelle à des images tournées en Ouganda d’une toute jeune fillette qui rêve d’être ballerine. Un bel OVNi primé au festival de Rotterdam. Tukei reste dans un univers féminin pour le très coloré court-métrage de fiction Facing north (2018). Un beau parcours pour cet ancien du Maisha film lab désormais installé à New-York.

On attend toujours que naisse un génie de la Kampala film school. Parmi les films d’étudiants notables, Kalyesubula Brian (The touch) fait preuve d’un certain style mais côté scénario c’est à peu près inexistant. A la différence côté documentaire de Joël Ongwech qui dans Powering namuwongo traite de la question énergétique à Kampala, se concentrant sur les ressources domestiques essentielles comme le charbon de bois et le bois de chauffage pour cuisiner. C’est instructif, un peu didactique, mais très joliment réalisé et on espère qu’il pourra persévérer.

Cette année, des films plus ambitieux ont été présentés au festival annuel. Souhaitons que Tecora, film historique sur l’esclavage réalisé par Hussein Musa Roylicar puisse être vu en Europe quand on n’y fait que se lamenter sur la « crise » du cinéma africain. Derrière ces poids lourds, de très jeunes gens tournent avec les moyens du bord, bien décidés à s’exprimer et à se faire une place. Pour autant, on ne pourrait résumer le débat à une différence de conception, de modèle de production, de classe sociale, langue, religion ou obédience politique. En trente ans, les ougandais ont montré à la cinématographie mondiale qu’ils sont bien plus que des survivants et qu’il va falloir les suivre de près.