INTERVENANT :

Lieu

L'Ancri'er, Florac Voir sur la carteBienvenue au pays du miel et de l’encens, bien que ce souvenir y ait été remplacé trop souvent par le mélange tragique de la poudre et du sang. Mais le miel, collant, tenace, mélancolique pour faire écho au titre du livre de Dima El-Horr, joue encore son rôle d’attraction et sert à maintenir ensemble ce qui reste d’un pays meurtri, plus particulièrement depuis la guerre civile de 1975 à 1990, puis au gré des différentes occupations jusqu’à la récente explosion du port de Beyrouth dont la perte a ébranlé toute une population. Des séquences destructrices qui ne doivent pas faire oublier non plus la situation économique et sociale catastrophique que connaissent les libanais depuis trop longtemps et qui impacte leur quotidien. Autant d’images que de drames, d’histoires que de destins dans ce pays plus friand de recherches audiovisuelles que de productions commerciales, en tout cas du côté des créateurs plutôt que des simples spectateurs. « L’art de construire en ruines » écrivait à une époque Raphaël Millet, s’attaquant à la mélancolie des cinématographies méditerranéennes. Ou plutôt l’art de reconstruire morceau par morceau, comme l’ont si bien prouvé les trois dernières décades de productions indépendantes libanaises.

L’histoire du cinéma dépend ici plus qu’ailleurs des soubresauts historiques. Ancienne province syrienne multi-ethnique et multi confessionnelle, le Liban en tant qu’état est une création artificielle sous mandat français. Quoiqu’ayant systématiquement soutenu les chrétiens maronites depuis le 19ème siècle, les français ont tenu à ce que la constitution du pays respecta l’esprit démocratique, introduisant notamment une répartition des postes clés du pouvoir sur un modèle français (une seule chambre néanmoins), mais selon l’appartenance religieuse aux principales communautés. Aux Chrétiens, la présidence, aux Sunnites l’exécutif et enfin aux Chi’ites la présidence de la chambre. Aux autres – on recense au Liban pas moins de 18 communautés -, des responsabilités de chefs de clan, à commencer par l’importante communauté druze qui aimerait bien abolir ce système pour une meilleure représentativité de tous les libanais (et bien qu’il leur garantisse 8 sièges à la dite assemblée).

À cause de la beauté de ses paysages, de son littoral, de sa lumière et de sa capitale agitée, le pays a toujours trimballé l’impression d’une douceur de vivre largement entretenue par les occidentaux qui y projetèrent leurs helvètes fantasmes et y injectèrent beaucoup d’argent. Mais le Liban était aussi un pays de commerçants prospères, son port un pôle d’attraction pour tout le Proche-Orient et son régime moins autoritaire permettait aux dissidents des pays voisins de s’y réfugier, d’où ce proverbe entendu notamment chez Bagdadi : « Chaque arabe a deux maisons, une chez lui, une au Liban » ! De nombreux conflits ont émaillé sur son sol l’histoire libanaise, dissipant alors l’illusion française. Mais c’est surtout après la création de l’état d’Israël et la Naqba des palestiniens de 1948 que la région devient définitivement instable, le Liban accueillant plus que ses voisins jordaniens, syriens ou irakiens, un grand nombre de réfugiés qui vinrent grossir les bidonvilles créés par l’exode rural et les vagues migratoires précédentes.

Car ce masque de pays modèle cachait aussi aux pays étrangers la misère d’une société à deux vitesses, avec une population libanaise largement sous le seuil de pauvreté quand les richesses circulaient entre les mains d’élites réparties dans toutes les communautés. Un mélange fortune-pouvoir tout à fait égal aux pays arabes voisins avec des régimes et des dirigeants installés par les anglais, mais ici, cette orientation pro-occidentale maintint un temps le Liban en position d’observateur dans les conflits entre arabes et juifs.

L’histoire du cinéma libanais contient trois grandes époques : de la naissance à l’âge d’or ou l’avant. De la veille de la guerre civile à sa fin, ou le pendant. Du retour de la paix aux multiples conflits qui ont précipité comme chez nous quelques décennies plus tôt, le cinéma libanais dans la modernité. L’après.

Ces périodes un peu arbitraires doivent elles-mêmes être nuancées. Il y a une préhistoire du cinéma qui, comme chez l’encombrant voisin égyptien, doit beaucoup aux immigrés italiens, ici au service de familles chrétiennes qui, d’abord au muet puis au parlant, vont faire quelques tentatives. Le modèle égyptien devient vite la norme dans toute la région, mais à Beyrouth, les cinéastes et producteurs du Caire vont trouver de remarquables distributeurs qui régneront sur la diaspora arabe et bien sûr libanaise (Brésil…). Selon Sadoul, vers 1950, on y compte une cinquantaine de salles pour plus d’un million de tickets vendus annuellement, ce qui plaçait alors le Liban en tête des pays d’Asie mineure. Cette effervescence va entraîner la construction d’un certain nombre de studios (parmi lesquels le plus récent, Baalbeck, du nom des célèbres ruines antiques à l’honneur dans le cinéma des premiers temps, mais aussi dans toutes les productions internationales à la recherche d’exotisme, puis dans les films d’action locaux) qui à l’âge d’or du nassérisme et de la nationalisation du cinéma égyptien, voient débarquer des cinéastes en recherche de meilleures conditions fiscales ou d’une plus grande liberté de travail. Le Liban devient alors synonyme de facilité pour la fabrication de séries B égyptiennes (des comédies chantées comme par exemple Zamane ya hob avec le grand Farid el Attrache, d’ailleurs décédé à Beyrouth en 1974), des mélodrames, comédies ou films d’action, mais aussi pour de nombreux producteurs occidentaux (par exemple Lautner y tourne sa Grande sauterelle avec Mireille Darc et Michel Constantin).

La fille du bédouin

Dans leur sillage, on va trouver des productions plus franchement libanaises (on dénombre 24 films « libanais » réalisés entre 1953 et 1962), bien que toujours coupées des réalités sociales et politiques du pays. Bien qu’elles prennent des libertés avec l’histoire (l’occupation ottomane dans Safar Barlek d’Henri Barakat), les trois films tournés par l’immense star libanaise de la chanson, Feyrouz, tournées par les deux plus grands cinéastes égyptiens (Youssef Chahine et Henri Barakat), relèvent plutôt de productions libanaises. Assy Rahbani, époux de la star du monde arabe, est en effet considéré avec son frère Mansour comme le père de la musique libanaise moderne. Après des débuts radiophoniques, les frères Rahbani fondent le théâtre musical libanais pour lequel ils écriront une bonne trentaine de pièces. Leur collaboration avec Feyrouz sera exclusive pendant près de 25 ans. Ils sont ici scénaristes et paroliers de la trilogie de Feyrouz. Mais dans un esprit 100 % arabe, elles dépassent largement les clivages nationaux et celui des langues, ces différents dialectes qui compliquent la donne pour l’exportation des films (égyptien, bédouin, syrien, arabe des émirats ou maghrébin, sans parler de quelques tentatives parlées en arabe littéraire, vite vouées à l’échec).

La voix triste de Feyrouz emmène le spectateur dans un espace purement poétique et même mythologique, que Dima El-Horr nomme « village utopique ». Joyau du cinéma mondial, Le vendeur de bagues (1965) est un film de la maturité pour un cinéaste mondialement reconnu depuis Gare centrale sept ans plus tôt. Rivalisant avec les plus beaux films indiens, élaborant une sorte d’expressionnisme mizoguchien multicolore, dépliant son univers de conte en miniatures, le film égratigne pourtant de façon prémonitoire le mythe de la communauté villageoise qui vit une harmonie de façade – les deux voleurs ne sont que des trublions mais leurs actes ont néanmoins des conséquences graves – et déjà stigmatise l’« autre » en l’accusant de tous les méfaits. En dehors de quelques ébats chorégraphiques sous les pinèdes à l’esthétique bien socialiste, il dit aussi quelque chose de fondamental dans la destinée des filles et qui passe dans le regard de Feyrouz aussi bouleversant que sa voix est vertigineuse : l’esprit de sacrifice et de conciliation découle d’une bonté et d’une forme de pureté qui caractérise ses personnages et l’idéal féminin de l’époque.

Safar Barlek (1966) se situe à l’opposé, esthétiquement et même thématiquement. Il y a une certaine rigueur au niveau du récit dont la teneur pan-arabe est évidente et recoupe la production multiculturelle du film. Syriens, égyptiens et libanais se voient obligés de collaborer au début de la première guerre mondiale pour résister à l’occupant ottoman et approvisionner en blé les villages libanais pillés pour l’effort de guerre. Barakat étonne avec un grand sens du picaresque, passant de la gravité à la légèreté (les blagues sur les Vaillants, toujours prêts pour le coup de feu!) avec une grande maîtrise. Formellement, le film est aussi d’une belle tenue. Une photo du français Claude Robin (qui retravaillera dans la région avec Youssef Chahine pour Sables d’or en 1971) qui privilégie les beiges sépias et gris, où éclate le rouge de la robe d’Ada. Seules quelques belles scènes chantées emballent alors la caméra (un travelling enneigé sur la première chanson de Feyrouz où monte la complainte « l’oiseau si tu pouvais chanter ma douleur », quelques beaux mouvements sur le chœur des hommes…), autant de moments qui ont fait la réputation du film dans la région et assuré son succès à la veille de la guerre des six jours. Bref, du solide cinéma populaire historique, digne des américains (même si le coup de poing n’y a pas tout à fait la pesanteur des films de Hawks, mais ce n’est pas gênant) ou des italiens (Cottafavi), avec par ailleurs de beaux paysages libanais

Hors ces films, il faut citer Les ailes brisées, biopic du grand poète libanais du début du vingtième siècle, Khalil Gibran et son ouverture dans les superbes paysages locaux. Le film est réalisé par l’égyptien Youssef Maalouf mais sans grands éclats et en respectant les traditions du mélodrame. En règle générale, et même réalisés par des libanais, les films se tournent la plupart du temps en dialecte égyptien et ne s’intéressent jamais aux réalités locales.

Pour un cinéma national

C’est justement en cherchant à se démarquer des codes popularisés par les égyptiens que le pionnier Georges Nasser débarque à Cannes avec Vers l’inconnu (1957), salué alors par Georges Sadoul comme un film dans la mouvance néo-réaliste qui « avait, comme premier pas, une valeur. Il pouvait être le point de départ d’une nouvelle école nationale ». En effet, avec une absence de moyens et en totale indépendance, Nasser a réussi à trouver la justesse pour dépeindre la vie rurale et traiter le thème de l’exode qui a profondément affecté les campagnes libanaises. « On ne croira plus à la sagesse »… Dès son ouverture, on sent le besoin, plus que de montrer, de lire le paysage et d’y incruster les activités humaines et la dialectique littoral-montagne. Le tableau des conditions de vie n’est pas excessif, la misère est montrée de façon réaliste, bien dans la tradition italienne dont l’esthétique domine l’époque et ce, même si Nasser a été formé à la UCLA !

Dans le passionnant documentaire qui lui a été consacré, Un certain Nasser (Antoine Waked et Badih Massaad, 2017), le vénérable cinéaste se souvient avec émotion de la réaction enthousiaste de George Stevens sur son film. C’est en effet une vraie référence! Nasser y rappelle que les situations et dialogues viennent de moments vécus lors de son propre exil et de ces libanais qu’il a lui-même croisés en Amérique. Pour un premier film, le résultat est remarquable, même si de rares moments sont un peu plus juste techniquement et qu’on se perd aujourd’hui un peu parmi les relations interpersonnelles des protagonistes. Il faut saluer la beauté du début, par exemple la course des enfants à flan de colline qui a la pureté d’un Pather Panchali, la sobriété générale, la belle tenue de l’ensemble qui fait de ce coup d’essai un bijou du cinéma libanais. Mais bien qu’il ait repris le thème fondateur de l’immigration, le film reste néanmoins un acte manqué et ce en dépit de son excellent accueil à Cannes, à cause de la mainmise à l’époque du cinéma égyptien dont les pontes bloquent la sortie libanaise de Vers l’inconnu, finalement diffusé dans l’unique salle de l’Opéra où il connut un échec cuisant à cause du rejet d’un public éduqué au dialecte et aux codes égyptiens.

Si l’Histoire a fait de son premier film un chef d’œuvre et du second un échec, il faut relativiser ce jugement. Certes, le grand historien français du cinéma fut déçu du Petit étranger (1962), œuvre versant selon certains dans le sentimentalisme ou pour d’autres, dans l’imitation européenne et occidentale. Le film est réellement handicapé par un tournage en français qui annihile un peu son authenticité. Mais ce choix de l’auteur s’explique comme l’unique option pour pouvoir sortir le film au Liban en tant que film étranger. Il y a pourtant ici un tel plaisir à faire du cinéma, à se connecter à son époque et sans doute à certains auteurs que Nasser a pu admirer. Oui, ça sent parfois la France. La visite à la prison connaît un découpage et des enchaînements que n’aurait pas reniés Bresson. Le rapport de l’adolescent à son cheval a le lyrisme de Crin-Blanc et certaines scènes fleurent bon le cinéma populaire des années 50, notamment dans leur vision morale de la femme, objet de toutes les convoitises et alibi de bien des erreurs des hommes. L’érotisme est celui de Riz amer avec ici, la beauté naturelle de ses travailleuses des salines sur lesquelles le chef et ses sbires exercent un droit de cuissage. Toujours au plan social, le film traite tout de même du chômage et de l’exploitation des travailleurs par un patron en cheville avec la loi, mais aussi de la prostitution comme moyen inéluctable de soutenir la famille du frère du héros emprisonné.

S’il n’est peut-être pas « réussi », dans le sens où la copie n’est pas le montage souhaité par Nasser qui connut un conflit avec son peu scrupuleux producteur, les raccords de montage à moitié expérimentaux (c’était déjà presque le cas du montage sériel de plans d’une seconde et demie dans Vers l’inconnu), témoignent d’une progression de Nasser dans sa recherche, et des scènes très pensées (le jeune héros joue la comédie à sa mère et on ne filme alors que leurs pieds durant tout leur dialogue) succèdent à des scènes émouvantes (l‘algarade entre les deux garçons où Dory apprend comment est payée son éducation) et simplement belles. La narration se dilue parfois dans les personnages secondaires qui amoindrissent alors l’itinéraire initiatique de l’adolescent. Mais qu’importe : il y a en plus une superbe photographie (due à un chef op français) et des audaces typique des années 60 (la chevauchée sous l’avion, l’irruption de la couleur) et qui prouvent que Nasser avait tout pour devenir un grand maître.

Las, l’absence de soutien étatique et la non reconnaissance publique ont saboté sa carrière. Il ne tournera plus qu’un film à la veille de la guerre civile, Il suffit d’un seul homme (1975) et qui témoigne des préoccupations géopolitiques des libanais : le soutien aux Palestiniens. Les lignes consacrées à Georges Nasser, vite catalogué père fondateur pour mieux l’évacuer (mais ausi pour être à l’origine de plusieurs structures professionnelles et ne jamais avoir cessé de solliciter le gouvernement libanais), étant assez sporadiques, il faut saluer le travail de Abbout productions et de Cannes classics pour la réalisation de ce documentaire, comme pour avoir restauré et projeté Vers l’inconnu, pour enfin rendre à Georges Nasser ce qui lui est du dans l’Histoire du cinéma. L’émotion de Thierry Frémaux est alors partagée et on comprend le talent et la force de caractère de cette belle personne dont on attend une plus large réhabilitation et la sortie en DVD qu’il mérite dans la foulée, en espérant que les institutions internationales entreprennent bientôt de restaurer son Petit étranger.

Des acteurs populaires et des films

Durant ces premières années, le développement du cinéma populaire va bon train avec Georges Kahi et autour du très prolifique Mohammed Selmane, et plus tard de Samir al-Ghoussainy, inusable pourvoyeur de nanars populaires depuis les années 60 et durant toute la guerre civile – mais aussi jusqu’au début des années 2000! – à l’instar du semi-culte Les chattes de la rue Hamra (1972), genre de Mondo fictionné, ou de Grand prix (1974), assez représentatif de son style et des ses thématiques avec des bikeuses sexy en cuir, un personnage comique au jeu très exagéré et surtout ses catcheurs et en tout premier lieu son acteur fétiche, le lutteur Jean Saadeh (des fameux Saadeh’s brothers avec son frère Andriyya), champion du monde en 1970, duo dont les expressions sont même passées dans le langage de tous les jours des libanais. Il s’agit ici comme bien souvent d’une histoire de revanche à prendre après un combat. À noter qu’ils ont ensuite fait une carrière française comme cascadeurs car il faut avouer que ces légendes ont une sacrée carrure !

À leur actif encore, le croquignolet Le retour du héros en 1982 avec le même cinéaste. Ce film d’action à la mise en scène fort efficace, se vautre dans les travers de son époque : violence exacerbée qui se manifeste dans quelques plans gore dont celui sur lequel s’affiche le titre et où un professeur se voir éborgné par un boxeur, de nombreux emprunts aux kung-fu flicks de l’époque (les arts martiaux, avec notamment une combattante, des effets d’accélération, un scénario de série B ou plus) ou aux polars italiens musclés, meilleur côté du film où Samir al-Ghoussainy se révèle alors un efficace artisan, avec des séquences bien montées soutenues par des mouvements de caméra qui dynamisent l’ensemble. Toutes proportions gardées on pourrait songer à Castellari ou Michael Winner. Quant à certaines scènes, elles lorgnent aussi assez directement vers Les spécialistes de Patrice Leconte.

Sauf que le réalisateur cherche à gagner sur tous les tableaux de l’exploitation : filmer des filles sexy, avec une scène de viol qui s’étale bien longtemps et trouve son apothéose sur l’étranglement du violeur par le méchant du film dans un plan assez orgasmique et dérangeant au vu de l’époque où il est tourné. Recherche de la catharsis ? Car au goût des armes, des explosions (nombreuses voitures piégées) et de la flamme, il faut ajouter celui des larmes où le cinéaste ne connaît hélas pas de retenue et c’est bien là où le bât blesse le plus. On a aussi une longue chanson qui tombe à mi parcours comme un cheveux sur la soupe, mais il faut bien distraire les gens en temps de guerre et notamment les nombreux figurants. C’est d’ailleurs le principal mérite de cette production que de s’accrocher au cinéma coûte que coûte et ça, ce n’est pas si mal. Il faut signaler également dans la veine très populaire l’apport de Rida Myassar (Le palestinien révolté (1969), Des filles à aimer (1972) ou encore Un rossignol du Liban (1982).

Selmane, très critiqué dans le livre de Dima el Horr, est crédité par le français Thoraval et l’anglais Armes, comme le réalisateur du très léger et pimpant Des héros et des hommes (1968), ailleurs attribué par elcinema.com ou IMDB au très important cinéaste indien des années 60, Nassir Hussain. Cette histoire de drogue, de drague et de frères lutteurs, s’inscrit dans l’esprit des productions internationales tournées ici mais marque au delà du rythme, par son talent pour le découpage, l’humour débridé du cinéma populaire, un goût certain pour l’érotisme, adoptant même les codes du nudie américain pour de nombreux strip-teases surprenant pour l’époque, la censure libanaise étant considérée comme rigoureuse (mais tout de même pas aussi hystérique et mortifère qu’en Syrie ou en Jordanie). Lorsque la température grimpe un peu trop, le réalisateur se réserve le droit de quelques interludes aquatiques, dont les motifs paraissent justement bien indiens (la cascade écumante!). Un fleuron pour les amateurs de cinéma bis qui apprécieront notamment sa scène de danse dans un bar sous les coups de fouet d’un nain plus sadique que lubrique. Tourné dans les années 70, le beaucoup plus kitsch L’île aux femmes (Faisal Al-Yasiri, 1974) est un divertissement de série B bien de son temps.

À noter l’apparition d’un érotisme assez poussé chez Samir Khoury, à qui l’on doit deux films de genre sexy, rocambolesques et assez bien tournés. La dame aux lune noires (1971), premier film libanais interdit aux moins de 18 ans, affiche clairement ses influences (italiennes entre autres, avec par exemple le trauma d’enfance de l’héroïne) et Franco et Eurociné ne sont pas loin quand le scénario prend lui le contre-pied moral de Belle de jour. Il y a d’abord une incroyable ouverture dans une partie fine dont les convives féminines sont masquées et qui évoque bien avant l’heure un Eyes wide shut ou en France, les films sadiens à venir d’un Scandelari. Le manque de moyens force Khoury à travailler dans la pénombre, à utiliser les ombres, les couleurs saturées et toutes sortes d’anamorphoses psychédélisantes. Il est probable qu’il s’agisse ici d’une version soft et que l’originale ne soit pas loin du même cinéma de genre grec de la même époque. Les critiques libanais en feront peu de cas en raison du scénario, mais la passion amoureuse éclate tout de même à l’écran, alors que le suicide final laisse un goût d’inachevé et de trahison propre aux films d’exploitation, jamais trop engagés. Il ne s’agit en tout cas pas d’un film anecdotique au plan de la mise en scène.

Les loups ne mangent pas la chair fraîche en 1972 est encore un pur film d’exploitation, limite ragoutant, notamment par l’utilisation de stock shots du Vietnam, avec vues de cadavres d’enfants, racoleurs et vomitifs, prémonitoires, et une intrigue où un journaliste dégoûté de la corruption des politiques de l’époque devient contrebandier au Koweit – le pays de la débauche et donc prétexte au plus grand nombre d’actrices nues ! Le problème est ici de monter ces archives et ces nus, souvent vus à travers un rideau de perles ou avec les plans d’une femme languissante, tirant sur son fume cigarette en écoutant toute la misère du monde. Une démarche excessive propre au mondo italien, deux autres pôles d’influence étant le giallo (la fausse vieille en fauteuil roulant et couteau ensanglanté ou la scène de la baignoire renvoie à La baie sanglante plus qu’à Psychose. Malheureusement Khoury ridiculise cette dernière par le gag de la savonnette, précipitant alors l’ensemble dans la farce.

Pour le reste, c’est un défilé d’excès filmiques (caméra à l’envers, cadrages obliques, retournements, mouvements en tous genres, compositions esthétisantes tirant vers le baroque et même l’abstraction !) dans une trame de polar musclé (des scènes bien montées comme celle de l’abattoir ou des poursuites en voiture correctes, mais qui tirent un peu la langue) ou enfin des scènes érotiques avec émirs et compagnie, là encore dignes de Jess Franco. Et que penser de ce plan final de malabars courant vers la caméra en agitant les bras comme des oiseaux avec leurs masques à têtes de mort ? Le manque de sérieux handicape sérieusement le film, au contraire du précédent. Durant la guerre civile, Khoury tournera un OVNI qu’on découvre un peu circonspects. Amani sous l’arc en ciel (1984), film sans doute adressé aux enfants, se déroule sur fond de guerre civile pendant laquelle un groupe de gamins doit trouver un abris. Vraiment un drôle de truc qu’on ne sait par quel bout prendre.

« Il est fou mon Liban » : les militants fourbissent leurs armes

Puis à la fin des années 60 et comme en Syrie, l’important courant des westerns fedayins se développe et irrigue le Liban. Il est difficile à appréhender car peu de copies circulent encore. Notons que des cinéastes importants comme Garabedian (auteur de Gharo, 1965, polar néo-réaliste encensé par Thoraval) y officieront bien volontiers. La guerre civile viendra en écorner le mythe.

Le tableau est donc contrasté : fragments très épars d’un authentique cinéma d’auteur d’un côté, contre douceur surannée, apolitique et passe-partout du cinéma commercial qui règne en maître absolu à l’opposé du spectre, le tout avec une nette augmentation du nombre de films. Mais nombre de critiques ou d’enseignants se refuseront toutefois à parler de véritable cinéma libanais avant la guerre civile.

La Défaite de la guerre des six jours en 67, le bombardement de l’aéroport de Beyrouth par les israéliens en 68, l’arrivée massive d’une nouvelle vague de réfugiés palestiniens après Septembre noir en 1970 dans un pays où la population chrétienne était déjà dépassée par la population musulmane et surtout, l’arrivée de l’OLP et d’Arafat qui a fait du Liban sa base arrière, augmentent les tensions et l’engagement des uns dans le soutien à la lutte des Palestiniens (les ouvriers, les intellectuels, les étudiants ou les dissidents arabes), des autres dans la formation de milices. La mort de Nasser, la guerre israélo-arabe et les accords de Camp David où Sadate reconnaît l’état d’Israël, ont enterré le projet d’un grand état arabe progressiste au profit des problématiques locales des uns et des autres. Dans un contexte repli sur soi, naît néanmoins le courant des Nouveaux cinémas arabes qui irriguera bientôt le Liban, une mouvance engagée et soucieuse des luttes se déroulant sur d’autres territoires, comme de celle des fedayins…

Diplômée en anthropologie sociale et journaliste de formation, Heiny Srour, réalise le court-métrage Pain de nos montagnes (1968) au Liban, après son passage à la section audiovisuelle de Nanterre fondée par Jean Rouch. Elle dégaine la première sa caméra au Dhofar (Oman) pour L’heure de la libération a sonné (1974), présenté à Cannes et qui documente la guérilla du FPLGAO et son soulèvement contre le nouveau sultan, porté au pouvoir par un coup d’état fomenté par les anglais. Le film est tourné sous les bombardements et il faut arpenter le désert. « J’ai pu réaliser ce film uniquement parce le FPLGAO était d’un féminisme extraordinaire, chose rarissime dans la gauche arabe … » Ce film militant à la beauté concrète, partiale mais authentique, est emblématique de nombreux autres qui vont suivre, par la forme comme par le fond, comme au Liban Cent visages pour un seul jour (1972), film politique collectif autour d’un groupe de communistes, réalisé notamment par Christian Gazi).

Citons aussi le très efficace Kafr Kassem (1974) de Bohrane Alaouié sur les exactions de l’armée israélienne, film réquisitoire réalisé d’après les comptes-rendus des procès et qui donne matière à penser. Première femme cinéaste du monde arabe sélectionnée dans un festival international, Heiny Srour se retrouve bloquée à Londres durant la guerre civile, continuera sa route en réalisant Leïla et les loups (1984) (qui vient d’être restauré par le CNC !) sur la condition féminine. «… Ma culture est alimentée par les contes des Mille et Une Nuits, transmis par ma grand-mère, une divine conteuse. Cette œuvre, d’une imagination et d’une pertinence avant-gardiste dans sa critique sociale, était profondément anti-despotique, anti-esclavagiste, anti-zèle religieux, et surtout immensément féministe. Voyager librement à travers le temps et l’espace pour critiquer la version coloniale et masculine de l’Histoire a donc été, pour moi, un automatisme inconscient venu de cette lecture déterminante de l’enfance. Leïla et les loups cherchait à embrasser huit décennies d’événements historiques d’un point de vue féministe, sans jamais oublier que le patriarcat opprime aussi les hommes. » Une carrière aussi courte qu’essentielle.

Le point de non retour est atteint au Liban et se catalyse dans sa capitale Beyrouth, elle qui concentre la moitié de la population du pays. Elle transparaît dans le film de Maroun Bagdadi, Beyrouth ô Beyrouth, qui annonce à qui veut le voir que le soit disant âge d’or est sur le point de finir. La guerre survient et avec elle un cinéma d’auteurs concernés. Bagdadi tout d’abord, va documenter le conflit, engagé politiquement certes, mais surtout poétiquement. Parmi ses documentaires, il tourne Murmures (1980) avec la poétesse Nadia Tuéni. Le film est marquant à plus d’un titre : par cette voix off, par les rushes de son cameraman et complice Hassan Naamani, par ce voyage dans la mémoire collective de cinq ans de conflit car « Quelqu’un qui a perdu quelque chose se met à l’apprécier plus ». C’est un road movie, genre qu’on aurait pu alors croire impossible, de Beyrouth à la Bekaa, de Tyr à Baalbeck où sa série d’entretiens brosse autant de portraits.

Le côté didactique prend peu à peu le pas pour mettre en avant une autre frange de la société libanaise, celle optimiste, pressée de bâtir un avenir économique plus radieux. « Nous devons continuer à construire »… Ici s’instaure cette dialectique propre au cinéma libanais : destruction/reconstruction. En effet, en peine guerre civile, on met déjà en place des plans de reconstruction, entrant dans un cycle infernal qui ne finit jamais sauf sur la fameuse ligne verte qui fend Beyrouth en deux. « Avec le temps, les ruines deviennent belles. Mais moi je ne m’habituerai pas » prophétise la poétesse. Tant pis pour les esthètes de la guerre, celles et ceux qui en éprouvent la fascination vénéneuse et s’égarent dans sa contemplation. Entièrement déterminée par la guerre, l’œuvre documentaire de Bagdadi bifurque discrètement vers la fiction.

Vers Petites guerres (1982) et on retrouve certains personnages du réel de Murmures enrôlés dans la fiction, tel Nabil Ismail, jouant ici un personnage noir et grandiloquent, mythomane et dangereux, à l’image de certains libanais ayant sombré dans la guerre civile. Premier chef d’œuvre du jeune cinéma libanais de fiction, à la mise en scène remarquable et à l’écriture fluide, nous maintenant en permanence dans l’angoisse. On peut ici parler d’une « libanisation du récit » plutôt que de choralité et de narration un peu éclatée plus que vraiment déconstruite. Tout ça reste très organique parce que Bagdadi carbure à l’amitié et que c’est avant tout l’histoire d’une communauté partagée entre différents destins et que le conflit va faire exploser. Ça a presque valeur d’étude, notamment avec le fils du Bey, Tabbal, devenu chef de clan et donc de guerre par honneur et aussi pour marquer une rupture générationnelle avec la génération de sa mère et ses compromissions, quitte à avaliser la reconduction du pouvoir patriarcal. De nombreuses scènes fortes marquent le spectateur dont celle de l’enlèvement, celle de l’hôpital et de la grenade, celle de l’enseigne lumineuse Thompson qu’on descend à coup de fusil pour s’amuser, celle de la rançon et une magnifique scène de forêt aux couleurs flamboyantes de l’automne. Sans oublier le final westernien dans les ruines. À chaque fois, la mise en scène fait sens, le montage est impeccable et la musique de Gabriel Yared nous emporte jusqu’au vertige. Les personnages sont forts, inoubliables pour certains. La cerise sur le gâteau, c’est d’avoir une héroïne dont le gros plan clôture le film.

Puis Maroun Bagdadi tourne le beau polar mélancolique L’homme voilé (1987), où un médecin français ayant partie liée au conflit, se retrouve tueur à gages pour exécuter à Paris des combattants du bord adverse, au service d’un Michel Piccoli mu par la vengeance. Le film brille par son atmosphère bluesy, son talent de conteur et une douleur à peine voilée qui nous fait chavirer. Bagdadi réaffirme ses liens avec la France pour son prix du Jury à Cannes, Hors la vie (1990), où Hippolyte Girardot devient otage et nous replonge dans la sombre époque des JT français. Tourné de façon réaliste dans des vestiges de la guerre civile déjà en voie de recyclage, le film suit le quotidien d’un otage du Hezbollah avec minutie, attentif à leur méthodologie. Il n’est d’ailleurs en rien caricatural dans les personnages, tous très divers, tous impliqués pour le pire dans la lutte. Hors la vie est un film qui se vit en temps réel. L’enlèvement et la disparition deviennent là encore des thèmes inusables du cinéma national car si la guerre civile a fait environ 250 000 victimes, elle a aussi rayés de la carte 17 000 disparus ! Après un beau film d’évasion écrit avec Michel Vaujour (La Fille de l’air), Maroun Bagdadi retourne au Liban pour achever sa tétralogie mais se tue mystérieusement dans la cage d’escalier de la maison familiale. Il avait 42 ans.

Une carrière écourtée mais fondatrice de cet « autre cinéma », selon l’appellation du critique et excellent cinéaste lui-même Mohammed Soueid (Civil war en 2002), qui à l’opposé du cinéma commercial lénifiant, idéalisant la nation libanaise et ses forces de l’ordre et où surtout la guerre civile constitue le point aveugle, tend à mettre ce quotidien et parfois sa fugacité au centre, aussi rude, triste ou traumatisant soit-il. 1982 est pour Soueid l’année où se cristallisent les deux courants du cinéma libanais, le commercial et le cinéma d’auteur. « Autre » mais aussi qualifié de « cinéma de l’intelligentsia » selon l’enseignant et documentariste Hady Zaccak, agrégat informel d’intellectuels. En effet, la plupart de ces nouveaux cinéastes ont étudié en Europe : Paris pour Jean Chamoun, Jocelyne Saab (Une vie suspendue en 1985) ou Randa Chahal Sabbag (Nos guerres imprudentes, Civilisées) ou à Bruxelles pour Bohrane Alaouié (Il ne suffit pas que Dieu soit avec les pauvres, Beyrouth la rencontre, La lettre du temps de guerre, A toi où que tu sois) ou Jean-Claude Codsi, ou plus tard Layla Assaf en Suède. Vivant parfois en exil et financés par des fonds étrangers, ils sont comme tous les intellectuels de l’époque, sensibles à la cause palestinienne.

Des femmes et la guerre

L’autrice la plus importante de la période est Jocelyne Saab. Issue de la bourgeoisie chrétienne beyrouthine, Jocelyne Saab n’en fut pas moins une militante de gauche acharnée, d’abord engagée dans la voie documentaire au Liban comme ailleurs, suivant les pas de sa consœur marxiste léniniste Heiny Srour. Outre les premières œuvres de Saab (Le Liban dans la tourmente en 1975), sa trilogie de Beyrouth (que Nicole Brenez qualifie dans les Cahiers d’ « essai spéculatif le plus personnel » raconte « sa » guerre dans des documentaires courts et déchirants. Dans Beyrouth jamais plus (1976), une femme s’avance dans la rue en buvant son café, aussi absente à la caméra que ce chat pelé. Toujours avec l’indispensable Naamani, Saab filme la destruction de la civilisation, substituant d’abord aux corps des mannequins, pour faire réapparaître un pied humain gangrené près d’enfants s’ébattant dans l’eau polluée.

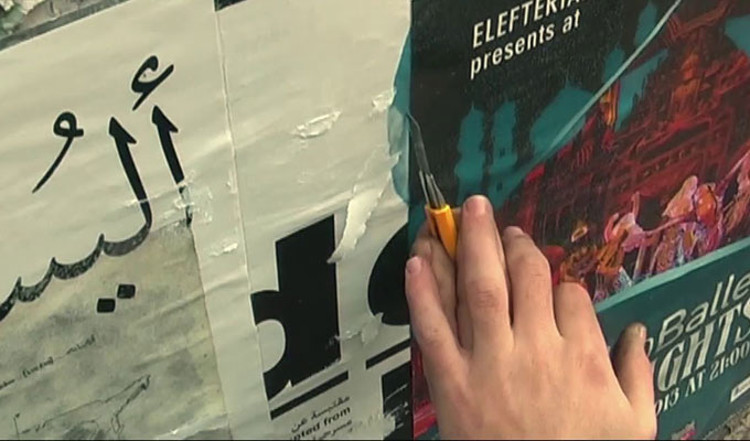

Lettre de Beyrouth (1978) commence sur un tout autre ton, littéraire, en une sorte de journal filmé préfigurant l’œuvre à venir de Chantal Akerman, à la différence que Saab s’y met en scène, d’abord en train d’écrire. Mais cet aspect épistolaire est un leurre et la voix-off s‘en écartera souvent ; la cinéaste filme des lieux inédits de cet autre Beyrouth qui continue de vivre à la marge de la guerre, sur la Corniche (« la plus belle fille de la Méditerranée ») ou au champ de courses ou à l’université américaine de Beyrouth. Un marin raconte à des amis ses escales et l’évocation du voyage fait rêver. Des discussions surprenantes s’ébauchent dans les bus, même si l’on comprend rapidement que la grande majorité préfère désormais se taire que d’avancer une opinion en public. Ils n’auront par la suite que trop raison. Ils laissent la place au conciliabule – à peine aménagé ! – des journalistes internationaux ou à l’expression murale florissante. L’auteure manie bien l’ironie, comme à son habitude, particulièrement dans la vie à la prison où un nombre conséquent de gardiens surplombe le petit troupeau humain qui arpente la cour des promenades. Un état libanais à la dérive y affirme son autorité tant qu’il le peut. Il y a aussi ici la notion de retour, de pèlerinage sur les ruines encore fraîches du camp de Tall el zaatar ou aux pieds de la vierge blessée qu’on a érigée à l’endroit du massacre des 27 palestiniens passagers du bus. Et surtout elle filme comme des archives le déplacement très récent des réfugiés, puis leur retour deux mois plus tard dans un pays où désormais, tous sont réfugiés. D’autres régions n’ont guère changé : déjà les habitants du sud Liban n’ont plus que des préfabriqués de fortune pour logement. La région est quadrillée par un réseau de check points kafkaïens (10 pays en cinq heures !). Car le film est tourné dans une légère et courte accalmie du conflit, à ce moment où les adversaires se regardent en chien de faïence : palestiniens à la marge qui festoient avec Arafat le dimanche et dont le rapport à la caméra apparaît sans fards, à peine narquois, phalangistes dans le sillage de Tsahal qui refusent le passage à l’armée libanaise ou aux playmobiles de l’ONU qui font de la figuration. Ce « ni guerre ni paix » s’achève sur la grande roue du destin qui n’a en effet pas fini de mal tourner.

En toute logique, le troisième volet concerne donc l’autre grand tournant de la guerre à Beyrouth, celui où après l’invasion israélienne de 1982, se construit le mythe de Beyrouth ouest assiégé comme dernière enclave de liberté multi-culturelle. Beyrouth ma ville (1982) débute sur la cinéaste elle-même au milieu des ruines de sa maison, puis par une longue et insupportable séquence de corps carbonisés et d’enfants blessés. En deuil, Jocelyne Saab laisse place à un narrateur-auteur qui raconte cette aventure épique jusqu’au dénouement particulièrement émouvant, quand vient le départ des fedayins palestiniens et la tragédie qui s’ensuit. Un opus qui achève de consacrer cette trilogie inoubliable du cinéma libanais.

Jean Chamoun s’associe à son épouse, la palestinienne Mai Masri pour une série de documentaires qui frappent par la beauté de leurs images et l’empathie pour la population civile, notamment les enfants. Le style est plus direct. Children of war, Enfants de Chatila, War generation Beirut sont autant de témoignages de cette enfance en danger durant la guerre civile. Leurs films engagés montrent des moments forts de la survie de ces gamins, les reconstituent en assumant politiquement la méthode. Des enfants racontent dans War generation Beirut (1989) cette scène chez le boulanger qu’on retrouvera fictionnée par Ziad Doueiri dans West Beyrouth. La figure du jeune milicien karatéka reviendra elle dans nombre de films, preuve que le réel pèse alors sur les imaginaires. Parfois, le réel a même trop d’imagination. Ou pas. Un sniper décontracté ne voit ainsi aucune différence entre le fait de tirer et celui de manger un bonbon ou d’embrasser une fille. Ces films enregistrent une vraie fascination pour la guerre, voire une douceur, comme ces candidats au martyr qui fument tranquillement leur joint. Mais toujours la caméra de Mai Masri (elle gère également le montage) trouve des étincelles de vie et d’espoir dans ce marasme. Après tout, la guerre donne une famille, une situation, une raison de se lever à tous ceux qui n’en avaient pas, jusqu’aux femmes et aux enfants. Une des raisons de filmer du célèbre duo est leur engagement aux côtés des palestiniens et la séquence du départ des combattants est une des plus tristes, car elle nous renvoie directement aux massacres qui ont suivi. Le couple ne connaît pas la résignation et les miliciens sur le front rêvent de fraternisation. Avant de recommencer à s’insulter et à tirer. Mais à bout, la population n’en peut plus de cette guerre. Le film se clôt sur sa revendication pour le changement social.

Sans doute avec moins de recul, la situation est moins claire pour le spectateur étranger que dans Beyrouth ma ville. Sous les décombres (1983) enrage du siège de Beyrouth coincé sous un déluge de feu israélien. Professeur aux Beaux-Arts de Beyrouth, Chamoun avait d’ailleurs débuté par l’engagement politique aux côtés des Palestiniens et à ce titre, Tall el zaatar (1977), dernier film tourné par L’institut du Cinéma Palestinien et coréalisé entre autres avec MustapahaAbu Ali, documente le siège du camp palestinien du 22 juin au 11 août 1976, majoritairement peuplé de chrétiens palestiniens, avant le massacre de 2000 personnes par les phalangistes qui s’ensuivra le lendemain. L’assaut est ici soutenu par l’armée syrienne, elle-même occupant certaines zones du Liban pour barrer la route aux palestiniens, pensant ainsi éviter l’invasion du Liban par l’armée israélienne.

La fiction ne revient en force que plus tard, quand la guerre est déjà bien installée. Outre les beaux films de Bagdadi, on retiendra Une vie suspendue (1985), magnifique première fiction de long-métrage de Jocelyne Saab dans lequel jacques Weber est un peintre reclus dans son appartement, qui noue une idylle tout à fait platonique avec une jeune adolescente profitant d’une liberté de mouvement gagnée sur le chaos. La mise en scène est d’un beau classicisme, magnifiant l’abstraction de la décrépitude et des débris épars, créant des espaces oniriques à la nostalgie fanée et des digressions surréalistes dans ce présent trop cruel. La réalisatrice tire le meilleur parti de l’inscription du récit dans son décor ruiné naturel et y intègre quelques rushes documentaires, maintenus à distance par cette parenthèse enchantée qui colle à l’inspiration créatrice de l’artiste et calligraphe Karim. Celui-ci sera rattrapé par la réalité quand Samar (la très jolie Halla Bassan) garde la grâce et la vivacité pour passer entre les balles.

Conflit de génération après phase de séduction, car comme l’écrivait avec lucidité George Naccache dès 1949, « deux négations ne font pas une nation ». Ce film porte déjà la passion de la réalisatrice pour la féminité, la danse, le travail chorégraphique et tous les arts en général. Dans un cadre de coproduction franco-québécoise (qui leur vaut le titre inspiré de L’adolescente sucre d’amour) qui a permis de garder une distance salvatrice durant le périple en zone de conflit, la réalité est toujours transcendée par le regard de l’artiste bâtisseur pour un hymne à l’amour intemporel. Un des plus beaux films du temps de la guerre et qui constitue pour Dima el-Horr, le poste avancé de la ligne de démarcation de cet autre cinéma avec Petites guerres et Beyrouth la rencontre.

Il faut saluer aussi chez les hommes la démarche du très important auteur, metteur en scène de théâtre et comédien Roger Assaf (la voix et l’auteur du texte de Beyrouth ma ville !) qui tourne en 1985 un unique film, en 16 mm et avec les acteurs de sa troupe al Haawati, Maaraka (Bataille), sur une série d’événements qui ont eu lieu dans le sud du Liban occupé après l’invasion israélienne, dont le soulèvement d’Achoura à Nabatiyeh où de grandes foules étaient rassemblées pour les célébrations. Il n’est pas étonnant qu’Assaf se soit intéressé à des événements dans lequel le théâtre chi’ite, à la fois sacré et populaire, était très impliqué, les représentations constituant des actes politiques qui marquèrent le début de la résistance. Ces scènes ont dans le film une grande force documentaire. Dans une première partie, le film fait la part belle aux chants de résistance et à la culture chi’ite tout en conservant un aspect réaliste. Les scènes de foule sont très impressionnantes et témoignent de l’implication politique de la population, assez logique après la fin de l’occupation. Il y est également question de la prison d’Ansar, ouverte en 1982 par les israéliens, un mois après l’invasion, pour y enfermer les palestiniens et les libanais. Il est étrange que ce qui constitue à l’époque l’œuvre de fiction la plus importante sur l’invasion israélienne de 1982 ne soit pas plus souvent mentionnée et analysée très sérieusement. Assurément un des films importants de la décennie.

Un an après ce film, ce marxiste fervent défenseur de la cause palestinienne et donc du Sud-Liban « et de ceux qui le représentent » se convertira à l’Islam, car de tous temps, il fut solidaire des classes populaires, donc plutôt musulmanes ou palestiniennes. Né en 1941 d’un père libanais et d’une mère française, Assaf a débuté tôt le théâtre, puis a reçu une bourse pour étudier à Strasbourg. Il sera ensuite à l’origine de la renaissance du théâtre libanais (Atelier d’art dramatique en 1968, à vocation populaire et d’expression arabe) qu’il va même tirer vers l’expérimental à l’Université. Maronite (il a été membre de la Jeunesse Étudiante Chrétienne ), mais marxiste et brechtien, il partage la vie des réfugiés des camps. En 1975, il participe à la commune de Mreijé dans cette zone plutôt mixte, plus tard martyrisée à plusieurs reprises, puis cofonde le théâtre de Beyrouth à Ain Mressé. Sa pièce Majdaloun sur l’implication de l’OLP au sud Liban sera interdite après trois jours de représentations. À Beyrouth, il participera intensément à la vie culturelle et luttera contre l’ « urbanicide », cette tendance à reconstruire des tours partout. Plusieurs de ses pièces seront reconnues sur la scène internationale après 1977, d’autant qu’il sonde la mémoire collective avec des œuvres engagées tout en redonnant la primauté à la forme et à l’art du conteur arabe. Une position opposée au culte des martyrs, à l’image du travail du peintre Alfred Tarazi favorable à une mémoire humanisée du deuil.

Assaf a été une des figures importantes de l’incertitude de l’après-guerre et ne cessera désormais de s’interroger sur l’ « état de guerre » qui emprisonne toute une société. En 1999, il fonde l’association Shams dédiée à la solidarité interconfessionnelle. En 2008, il recevra un Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière à la Biennale de Venise. Cette même année, il a publié une importante Histoire du théâtre, des hommes et des œuvres qui va de l’Antiquité à nos jours et qui constitue une première Histoire universelle du Théâtre qui s’intéresse à toutes les cultures. « Je me suis battu pour que survive une certaine idée du Liban, celle de la diversité, de l’enrichissement mutuel par la solidarité, non pas celle du consensus national qui est une foutaise. Ce rêve n’en est pas un parce que je l’ai toujours vécu dans des espaces qui n’avaient pas toujours la même dimension. Actuellement, cette dimension est de plus en plus réduite à des options individuelles. » (in L’orient littéraire, Jaad Seman, juillet 2009)

Essais d’ici et d’exil

De leur côté, artistes, performeurs et vidéastes commencent à exprimer en temps réel la distance qui les sépare de leur pays en guerre. Parmi eux, la résidente européenne, palestinienne originaire de Beyrouth, Mona Hatoum tourne les films et donne les performances les plus spectaculaires. Elle était à Londres dans une école d’art au moment où éclate la guerre civile et la continue jusqu’en 1979. Sa situation d’exilée en provenance d’un pays du tiers-monde constitue la matière première de son travail et son propre corps, l’outil pour en dénoncer l’oppression et ici, l’impossibilité de se faire entendre en tant que membre d’une minorité. Il y a d’abord l’effroi et une impossibilité à l’exprimer dans So much i want to say (1983) , comme s’il fallait étouffer ce cri, trop douloureux pour être entendu. Le film débute sur de la neige, balayage d’un écran où ce qui se passe au Liban n’apparaît pas. Puis une tête et surtout une bouche que dix doigts de mains d’homme s’empressent de bâillonner. Surimpressions-déformations et itérations visuelles et sonores toutes les huit secondes – une même voix de femme répète à l’infini le « je voulais tant vous dire » en titre, gel de l’image et retour final au néant. Difficile de faire plus sec dans le concept !

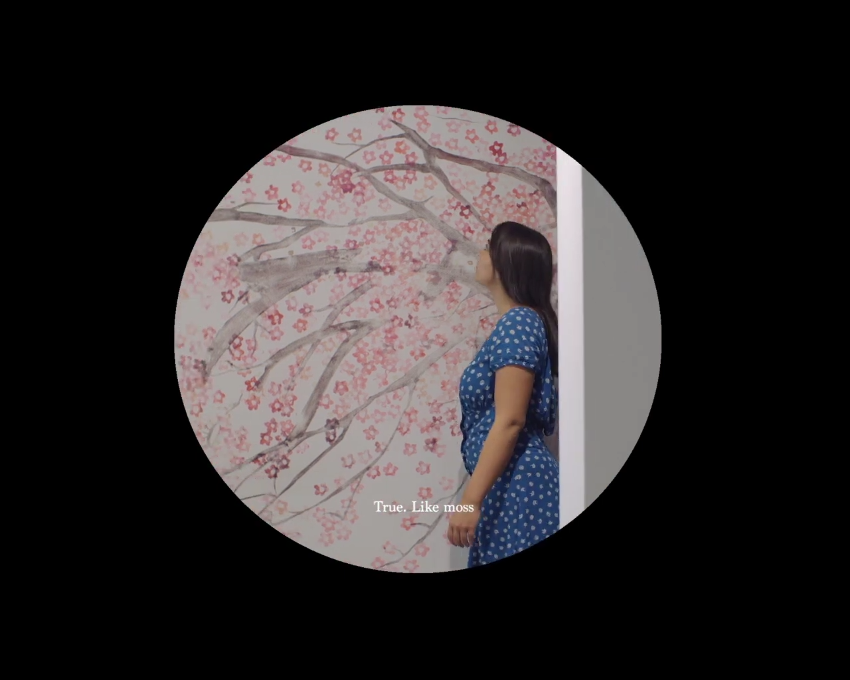

Eyes skinned (1988) est un court tiré d’une performance live, qui joue sur l’endurance du spectateur, sur ses nerfs et son empathie. Il met en scène un dessillement, celui des images d’actualité qui se déversent dans les médias du monde entier, dont celles de l’éradication des palestiniens du Liban. Son exil, à moins que ce ne soit l’identité de Mona Hatoum elle même, est pareil à cette toile qui l’empêche de respirer. Le prix à payer, la souffrance du réel des autres et c’est cette violence que ce court film performe à la pointe du couteau. Measures to distance (1988) évoquait avec une photographie et les lettres d’une correspondance avec le pays, écrite de la main maternelle, la distance qui se crée avec le pays d’origine et le recul inévitable mais peut-être salutaire, même si le corps de l’artiste s’y retrouve mis à nu, sa figuration élaborant l’échelle qui la sépare du Liban de la guerre civile. La nudité au cœur de la relation maritale et exclusive propriété du mari, est ici reconquise par les femmes quand dans le discours de la mère, il est question des joies et plus particulièrement de la jouissance sexuelle dans le mariage. Dans ce dialogue déphasé se joue le passage de l’intime à l’universel.

Après une enfance dans les salles obscures beyrouthines durant le siège israélien de 1982, Hisham Bizri part étudier aux États-Unis, puis travaille avec Stan Brakhage, croise Raoul Ruiz ou collabore en Hongrie avec Miklos Jancso. Au Liban, il travaille un temps pour Future Tv, la chaîne du premier ministre Rafic Harari et du Future movement sunnite – le clan Bizri en est une des plus influentes familles et ce, depuis l’empire ottoman – et Orbit communications company (Rome, Dubaï, Le Caire, Beyrouth), avant de diriger Levantine films à New York puis d’enseigner au États-Unis durant de longues années. En 2005, il cofonde avec notamment le syrien Omar Amiralay, l’Institut Arabe du film à Amman (Jordanie). Sa carrière filmique débute en 1989 et il se consacre au court-métrage, plus d’une vingtaine réalisés sur différents supports (16mm, 35, Betacam, DV…). Son travail a fait le tour des structures et festivals les plus réputés. Ses courts exaltent la culture arabe (City of Brass, Asmahan, Sirocco (2011) et son fascinant travail de réexploration du film La momie) et en 2007, Bizri retournera au Liban tourner un film muet et silencieux sur la mort de ses voisins vingt ans auparavant : Song for the death ear (2008), un film au trois quarts muet, mais dont le montage rythmique obsessionnel n’est pas dépourvu de musicalité. Parmi les images de guerre qui recouvrent vite les autres, ce gros plan sur un visage de jeune fille où on ne sait pas vraiment s’il s’agit d’un cadavre ou d’une poupée, motif représentatif d’un film où l’atroce ne cesse de se dérober, avant que ne revienne la skyline beyrouthine d’une blancheur mortifère sur un littoral émeraude. Le film prend de la hauteur et le son revient sur une note plus rock’n roll, espérant chasser les fantômes d’une horreur pas même enterrée.

Et au lendemain de la guerre civile, la production est exsangue. La vitalité audiovisuelle va alors se développer dans les formes autres : documentaire, courts-métrages, art vidéo, cinéma expérimental, performances… Des liens se tissent dans le bouillonnement culturel qui s’empare de la capitale et font écho à la reconstruction accélérée par le vide. Souvent considéré comme le premier vidéaste libanais, le grand critique Mohammad Soueid, remarquable analyste du cinéma libanais, trouve une voie très personnelle dans quelques films précieux : Absence (1990) est un bel essai sur le deuil qui montre un cinéaste obsédé par l’esprit des lieux, un poète de l’image qui fixe la béance de telle embrasure tellement graphique. Toutes ces vues plutôt inédites, signées par son chef opérateur Fouad Sleiman, renouvellement la façon de filmer la ville pour traiter de la disparition et de la perte. Parmi ces témoignage, le plus émouvant est peut-être celui consacré au décès du cinéaste Gary Garabédian. On interroge la nature même des condoléances, des rituels socialement imposés. Soueid joue tout autant du son : feuilletons américains et autres ambiances, car le son lui reste quand « un écran noir et tu oublies tout ». Une approche très singulière du cinéma des fantômes, qui concrétise très précisément ces absences dans le souvenir de celles et ceux qui les souffrent.

En 1994, il fait le portrait de Khaled el Kourdi dans Cinema Fouad, un jeune trans syrien et danseur vivant à Beyrouth et qui rêve de payer son opération. Un jour, il rencontre un combattant palestinien, tombe amoureux. Ce qui caractérise ce portrait et à l’opposé par exemple du film de Shirley Clarke, Portrait of Jason (et surtout parce que son véritable sujet était le mensonge et non le portrait puisqu’impossible), c’est son humanité, son empathie pour la personne, assez attachante, la sobriété et la chaleur de la mise en scène, qui révèle néanmoins un underworld beyrouthin peu représenté auparavant. La même année, Soueid réalise 34 épisodes de courts expérimentaux de 5mn, Being Camelia. Cette commande de Télé Liban sur le thème de la nourriture devient avec lui une série satirique pointant l’absence de changements dans l’après guerre civile. En 1998, Tango of yearning est un autoportrait qui se focalise sur l’ombre de la guerre civile et l’oubli. Dans Nightfall (2000), il revisite son militantisme aux côtés des palestiniens dans la brigade étudiante de l’OLP en se rendant sur les lieux de mémoire et de défaites.

En 2002, il réalise avec Civil War sur la disparition de son collaborateur Mohamed D’Abis ce qui est peut-être son film le plus important, plus universel tout en étant plus personnel puis qu’il brouille les frontières de l’individuel et du collectif et les temporalités (11 septembre vs tour El-Murr), du réel et de la fiction. En 2006 dans The sky is not always above (2006), il se rend au sud Liban juste après la guerre avec Israël et rend au passage un hommage à John Ford. Soueid tourne encore How bitter my sweet (2009) ou My heart beats only for her (2009), plus une superbe collaboration avec Ghassan Sahlab, Le voyage immobile (2018) et continue plus que jamais avec des projets de très long format et réalisé au long cours comme The insomnia of a serial dreamer (2021) autour des rêves qui nous hantent. Soueid est un des grands cinéastes du cinéma des fantômes. Une œuvre qui mériterait une large rétrospective.

La fiction repart en guerre

En 1990, on a donc décidé que la guerre était finie. L’amnistie et l’oubli sont décrétés et le pays s’enfonce dans une fièvre de reconstruction. Mais reconstruire les êtres est autrement plus long. C’est dans cette incrédulité que naît une nouvelle génération de cinéaste qui va s’imposer internationalement avec un style et un ton souvent mélancoliques. Un certain nombre d’œuvres continuent de traiter directement de la période de la guerre. Le plus marquant est sans conteste West Beyrouth (1998), un premier film de Ziad Doueiri qui a passé sa jeunesse en exil aux États-Unis où il a intégré le milieu du cinéma, travaillant notamment avec Quentin Tarantino. C’est justement sa fougue, son plaisir de cinéma et la virtuosité de sa mise en scène qui font le prix de cette évocation picaresque, nostalgique mais finalement douloureuse. Le film contient notamment la reconstitution de la scène de l’assaut du bus palestinien avec la mort des 27 personnes qui a été le déclenchement officiel de la guerre civile. Si l’évocation de cette jeunesse chaotique est juste, notamment grâce à ses jeunes acteurs, l’évocation du bordel de Beyrouth est moins intéressante, quand bien même elle a une importance symbolique, au contraire de tout ce qui concerne l’évolution de l’état moral de la famille ou des scènes de passage de la ligne de démarcation.

Dans une veine similaire mais un style et une narration radicalement différents, Josef Fares raconte dans Zozo (2005), la mort de ses parents et son départ pour la Suède, suivi d’une intégration pas simple lorsqu’on a été traumatisé par la guerre. Le jeune acteur est sympathique et l’idée de filmer à hauteur d’enfant était bonne mais le film force sur les effets notamment mélodramatiques, là où les situations étaient déjà suffisamment tendues.

L’autre grand film, une féroce satire des forces en présence et plus particulièrement des miliciens et autres snipers, c’est le Civilisées (1999) de Randa Chahal Sabbag qui passe elle aussi à la fiction après quelques documentaires (Pas à pas, 1978), Le Liban autrefois (1980), Le Liban survit, 1981) très réputés et un film d’exil à thématique internationale, Écrans de sable (1991). Diffusé au début de la chaîne Arte, Civilisées a beaucoup fait pour la réputation du cinéma libanais. Il a par contre subi les foudres de la Sûreté générale qui l’a amputé du tiers, soit disant pour ne pas susciter de haines confessionnelles !

Plus encore que Jocelyne Saab, Danielle Arbid se révèle être la grande cinéaste du désir. Dans un premier temps, c’est son goût des autres et l’envie de comprendre qui la guide. Mais ses documentaires Seule avec la guerre (2000) ou Aux frontières (2002) ne lui permettent en rien de faire la paix avec ce pays. C’est en France qu’elle va trouver asile et reconnaissance.

D’abord pour Dans les champs de bataille (2004), remarquable récit d’une jeunesse beyrouthine au début de la guerre. « Pour retrouver le goût de cette période épique de ma vie, pour incarner ce chaos intime, j’imagine un décor fragmenté, comme les visages des personnages montrés souvent en amorce. Je ne voudrais pas déceler la géographie des lieux pour la bonne raison que je fais du cinéma pour raconter des sensations, des émotions, par petites touches et puis aussi par ce qu’on se trouve dans l’œil du cyclone, au centre d’un monde, dans la tête d’une petite fille. On vit dans un trou sombre et clos, le drame de la mort dans la vie se trouve dans la chair même des personnages (…) mes personnages sont tous morts quelque part. » Cinéaste sensuelle, elle excelle à filmer la vulnérabilité des corps et à suivre à la trace l’éclosion de cette jeune fille, ses interrogations, ses révoltes aussi. L’alchimie avec sa comédienne est totale. Le film traite en outre du comportement d’une certaine bourgeoisie incarnée ici par le personnage de la tante (Lauri Arbid Nasr) ou celui du père joueur, société décadente et renfermée sur elle-même et qui prive de liberté la jeune domestique syrienne. Danielle Arbid reprend ici la ligne de démarcation de la lutte des classes qui s’interpose entre les deux adolescentes, un conflit également né de la frustration et de l’envie.

Son film suivant, Un homme perdu (2007) joue à nouveau avec les contours d’un pays, cette fois à travers le regard un peu désabusé d’un photographe français (inspiré par Antoine d’Agata et incarné par Melvil Poupaud) qui se perd dans ses fantasmes, les liaisons sans lendemain et les bordels du Moyen-Orient, parfois au mépris des réalités locales. Arbid excelle à filmer les corps, à faire reculer les tabous et à confronter les cultures. Sa rencontre avec un disparu libanais sans identité et sans mémoire va l’entraîner jusqu’à Beyrouth. Arbid progresse vite dans sa manière de représenter le désir quand le film va lentement et encore une fois, elle n’a pas de mal à nous emporter et à nous retourner.

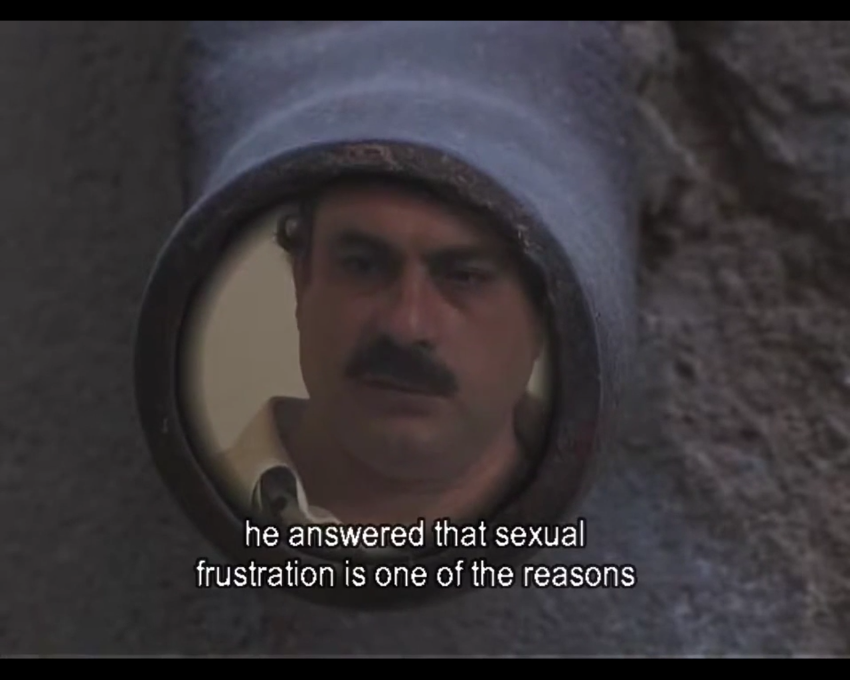

Cette même année, elle tourne le court-métrage documentaire This smell of sex (2007) qui pulvérise les tabous en donnant la parole à de jeunes hommes et de jeunes femmes pour parler librement, en voix off, de leur sexualité et de leurs phantasmes. À l’image, des plans d’une jeune oie blanche, mutine mais pudique, et qui n’ose pas se déshabiller face à la caméra. Petit à petit, de fondus au noir en fondus au noir, les stéréotypes s’estompent et les déclarations se font moins hétéronormées. « En général mes films exposent des secrets. À cause de cela beaucoup de gens estiment que je suis une provocatrice, que je pose la caméra là où ça dérange, que je le fais avec une impertinence jouissive. Et que je ne suis pas du tout représentative du monde arabe d’où je viens. Moi je trouve même dans cette détestation, une force pour faire encore des films. Car au-delà de la provocation pure, c’est la désobéissance qui m’intéresse. » Un court osé et passionnant.

De plus en plus à cheval entre ses origines et son pays d’adoption, elle tourne néanmoins pour Arte un Beyrouth hôtel (2012) au Liban qui sera malheureusement interdit de diffusion par la censure libanaise, prétendument pour des raisons politiques liées à l’assassinat de Rafic Hariri, un des éléments de l’intrigue. Peu probable si l’on se souvient que ses scènes de sexe avaient valu des limitations au moins de 18 ans à Dans les champs de bataille et Un homme perdu avait été jugé obscène et mutilé. Elle enchaîne ensuite par le magnifique et très français Peur de rien (2015) avec la jeune Manal Issa, puis Passion simple (2021).

La guerre avec Israël dans le sud Liban a inspiré Philippe Aractingi pour Sous les bombes (2007), un voyage dans une zone détruite entre fascination des ruines (tout est évidemment tourné en décors réels, il ne faut pas oublier qu’à l’époque où Mai Masri et Jean Chamoun tournaient, Aractingi débutait à seize ans comme reporter photographe sur les fronts de la guerre civile) et reconstruction d’une communauté libanaise utopique (avec la présence toujours rafraîchissante de Georges Khabbaz face à la très belle Nada Abou Farhat). Il y recrée le chaos suscité par 33 jours de bombardements intenses et plus d’un millier de morts, l’arrivée des casques bleus… La perplexité face au Hezbollah aussi. Il n’est pas étonnant que le film ait représenté le Liban aux Oscars. Caméra à l’épaule ou plutôt fixe pour recomposer des relations humaines, Aractingi reprend le schéma du road movie qui avait fait le succès de Bosta (2005). Comme si tout se répétait, encore et à jamais dans ce pays.

Parmi ceux qui traitent de la guerre civile, Dima El-Horr souligne qu’on revient à une trajectoire plus linéaire que les récits tournés durant le conflit. L’ombre de la ville (2000) permet au grand Jean Chamoun de passer à la fiction et de traiter entre autres « de la reconstruction inhumaine de la ville » (Laila Hotait) à travers l’histoire d’un enfant arrivé du sud Liban à 12 ans avec sa famille et que l’enlèvement de son père fera basculer vers les milices musulmanes. « J’ai fait L’ombre de la ville pour les jeunes générations qui n’ont pas vécu la guerre et veulent savoir ce qui s’est passé. » (entretien avec Amélie Arnaudet). Également venu du documentaire, Jean-Claude Codsi traite lui du retour d’exil dans un Liban en guerre avec Histoire d’un retour (1994) où le le protagoniste finira par se réconcilier avec son pays.

Dans Le tourbillon (1992) de Samir Habchi, un des cinéastes les plus importants de la génération de l’après-guerre, un étudiant de retour de Moscou va tomber dans l’engrenage de l’engagement pour lutter contre les injustices. Il devient un homme nouveau, à l’image de ces miliciens iconiques qui ont envahi le cinéma libanais. Le film a été en partie censuré. La ceinture de feu (2004) de Bahij Hojeij aborde lui, le difficile quotidien des blessés, moins souvent traité, avec un héros qui sombre dans la dépression, puis la folie.

Balle perdue (2011) de Georges Hachem n’aborde la guerre que de façon détournée, tout le scénario étant centré sur le mariage d’une jeune femme interprétée par Nadine Labaki et sur l’enchaînement de détails et de circonstances qui sur une journée vont la voir changer d’avis et refuser le mariage imposé. Une scène d’exécution glaçante est le pivot du film. Son second long, Still burning (2016) enfonce le clou dans ce récit sous forme de mise en abyme, où deux amis d’enfance passionnés de cinéma se retrouvent à Paris pour évoquer leur jeunesse durant la guerre civile et leur amour d’une même femme.

Khallas (2005) s’intéresse à trois personnages dans un récit éclaté, ponctué par les traumatismes de la guerre et le cauchemar récurrent lié à une fiancée qui a rompu. Le cinéaste filme la ville-personnage de nuit comme écrin à cette incommunicabilité et à la hantise de souvenirs qui ne sécrètent que mélancolie, lui préférant à la fin l’exil, comme toujours chez Bohrane Alaouié.

Côté documentaire, on peut opposer dans une même frontalité de témoignages, Massaker (Lokman Slim, 2005) à Khiam (2000, Joreige et Hadjithomas) dans la mesure où dans le premier, les bourreaux de Sabra et Chatila resteront masqués au contraire des libérés de Khiam.

« Filmer c’est appartenir à un territoire »

Pour les cinéastes de l’après-guerre, ce territoire c’est la mélancolie.

« Quelle place pouvons-nous trouver dans ce monde ? Quand on n’a plus de territoire, on est perdu, comme les animaux. Quel est mon territoire ? Dans Beyrouth fantôme et Terra incognita, le sens est dans la perdition. La guerre civile a chamboulé les repères. La différence avec une guerre «classique », c’est que, dans une guerre civile, on fait la guerre à son propre corps. C’est très compliqué et « passionnant ». Quand l’ordre apparent est rompu, on se rend compte que l’ordre était fragile, précaire. Ça s’écroule. Dans le quotidien, on cherche toujours l’ordre, mais c’est impossible, et cela conduit à la perdition. » Ghassan Salhab (entretien avec Amélie Arnaudet)

Ghassan Salhab est le cinéaste le plus important du Liban (et selon Dima El-Horr, le plus exigeant !), bien que son enfance fut sénégalaise et en exil pour cause de guerre civile, ou sa formation française : « disons que je travaille beaucoup l’incertain et que l’incertain me travaille ». Il commence à tourner des courts au milieu des années 80 dont les plus connus seront Après la mort (1991) et Afrique fantôme (1994), mais c’est en 1998 Beyrouth fantôme qui marque une date dans le cinéma national. Ici la trace du passé agit en filigrane sur tous les protagonistes. Ils vivent dans un Beyrouth très organique, où les travellings voiture modernes le disputent à la verticalité de ses immeubles qui ne seront jamais mieux filmés ailleurs. Un film à la fois passionnant, ouvert, presque un outil de débat à l’usage des libanais, donc générationnel. Le cinéaste sollicite la participation active du spectateur pour décrypter ce récit plein de trous qu’il doit lui-même combler selon son propre vécu, parce que « nos histoires sont plurielles ». Salhab va de plus en plus utiliser toutes les techniques du médium pour faire remonter les fantômes et questionner. Dans Terra incognita (2002), il y est dit que Beyrouth change de peau, d’où la perpétuelle agitation de son urbanité.

Parmi ses films moins connus, citons le merveilleux Dernier homme (2005), présenté notamment au Cinemed de Montpellier, qui offre une relecture brillante du mythe vampirique dès son plan introductif où les flots d’une Méditerranée colérique se jette à l’assaut de la jetée dans un lyrisme que n’aurait en effet pas renié Murnau. Dans ce film au tempo entravé, qui progresse par blocs comme affects, angoissé et onirique, la collaboration avec Mohamed Chahine, grand acteur de ces vingt dernières années, atteint son apogée, celui-ci faisant passer toute la détresse que procure une contamination lente mais totale et fatale, à la mélancolie. Salhab travaille ici plus que jamais le contraste entre la lumière et la couleur éclatante d’une mer nourricière dont émergent les mythes et l’obscurité, opérant beaucoup entre chiens et loup, rejoignant les cinéastes qui de par le monde profitent du numérique et des nuances qu’il permet, pour offrir une nouvelle manière de sous-éclairer les scènes et les personnages (ici ce « front invisible » selon la belle expression de Jacques Mandelbaum), ce qui donne ces atours gothiques discrets mais somptueux, l’auteur utilisant pour le mailleur, c’est à dire pour le plus symbolique, explicite mais surtout plastique, la couleur rouge sang et avec toute sa portée historique. La manière d’enchaîner les scènes reste très moderne, parfois presque expérimentale, jusqu’à la mise en scène qui permet d’évoquer la guerre à la manière des installations vidéo, art pour lequel l’artiste est aussi renommé sur la scène internationale. D’un côté, Salhab propose ses variations sur les codes : le néo vampire apparaît dans les miroirs, est fatigué par le plein soleil. Par contre, on ne peut pas le filmer ; il renifle son « alpha » joué par Aouni Kawas, acteur fétiche de Beyrouth fantôme. De l’autre, le cinéaste joue avec les images, comme le permet par exemple l’imagerie médicale, le microscopique, mais aussi le choix de la saison avec un Beyrouth battu par la pluie ou illuminé par l’orage. Cette dévolution intérieure est aussi changement de perception, avec une intense scène de bar toute au ralenti. Il y a enfin ici l’idée d’un voyage à travers la société libanaise, puisque sont représentés ces étrangers travaillant dans les basses tâches ou la défaite de toute forme d’autorité. Livré a lui même, l’individu peut alors involuer. Un film qui n’a pas reçu en France l’attention qu’il aurait mérité mais n’a rien perdu, bien au contraire, de son pouvoir de fascination et de réflexion.

Salhab enchaîne (ce qui n’a pas grand sens lorsqu’on considère son énorme production de courts, de vidéos et d’installations qui voient progresser cette œuvre colossale de façon très organique – et Mandelbaum de parler très à propos de « libanisation du cinéma » – et naturelle) sur une trilogie sur le Liban produite par Abbout productions : La montagne (2010), film conceptuel et minimaliste, dont le noir et blanc et la sécheresse prennent le contre-pied des représentations habituelles, souvent nostalgiques, des terres de l’intérieur pour gagner plutôt l’essence de l’être, puis avec La vallée (2014) et ses ramifications complexes, semblent sonder la mémoire individuelle et collective ( à ce stade, c’est du marteau-piqueur !) et surtout remonter aux sources puisqu’ici tout conflit n’est qu’un éternel recommencement. À l’aveuglement du héros et de ses congénères répond l’instinct des bêtes (dont parle le cinéaste dans un essai transitoire mais fulgurant, L’encre de Chine (2016)), à la quête du héros le repli sur soi communautaire, à la montagne, la vallée de la Bekaa et in fine, au Liban contemporain, l’état d’Israël. Il poursuit cette trilogie avec The river (2021), qui malgré sa présentation à Locarno, n’a pas trouvé de distributeur français digne de s’y risquer ou comme si l’aspect spectral de son voyage était étouffé par la trop grande concrétude des conflits contemporains.

« Le cinéma me permet de sentir avant tout, et non pas de croire qu’il suffit de soit-disant comprendre ». Heureusement, pour les amoureux de cinéma, la face la plus personnelle, donc précieuse, du travail de Ghassan Salhab est en partie disponible sur sa chaîne Viméo. Ces essais personnels et pertinents entretiennent un dialogue à la pointe du sens et de la nature de l’image avec les plus grands auteurs du cinéma mondial et en premier lieu Jean-Luc Godard à qui Salhab a consacré un entretien filmé. Il part de son expérience personnelle du monde pour la confronter à sa réflexion sur le cinéma (il cite dans L’encre de Chine le rapport au réel d’Ozu, proche en cela des réflexions de Kiarostami parvenu au même constat à la veille de sa mort) et des images de cinéma ayant déjà mythifié et poétisé la nature humaine elle-même (Pasolini à travers l’icône Pierre Clementi, l’impossibilité de l’innocence personnifiée). Mais il se trouve ici que Salhab prolonge la geste godardienne de la plus belle des manières, le langage, l’écriture, plus que jamais son anti-cinéma post colonial répondant et rimant avec son œuvre écrite (le sublime Fragments du livre du naufrage), la poésie arabe ayant depuis bien longtemps analysé les dilemmes qui s’offraient à l’Humanité, ayant proposé des clés pour sentir le monde, les poètes hélas minoritaires en leur propre pays (« seuls les poètes ? »…). Plus encore que chez Godard, il y a une polyphonie de voix qui se mêlent dans le temps de l’histoire. Il se peut même que la création sonore soit la première matière de Ghassan Salhab d’où l’importance du mixage, de la prosodie et des atmosphères. « Il n’y a pas d’autre monde », mais d’autres manières de vivre.

« Si ce qui nous entoure nous constitue », mieux vaut plonger dans l’œuvre de Ghassan Salhab et tenter d’y demeurer, mais aussi de ces autres cinéastes et artistes libanais qui vont fleurir dans une époque boostée par l’urgence de créer.

Nettement plus populaires chez nous, quoique pas assez visibles en salle même si portés par les meilleurs festivals, le duo Joana Hadjithomas et Khalil Joreige est le plus important de sa génération. Repérés dès leurs débuts (Autour de la maison rose (1999), puis par le court-métrage Cendres (2003), marquant par son ton), pour être reconnus dès A perfect day (2005), considéré comme l’un des films les plus puissants de l’après-guerre. Il y a chez eux une habileté à couler la modernité dans un récit acceptable par un public plus conventionnel. Pour autant, la réflexion est présente partout (réflexivité) et la représentation du monde contemporain sert de toile de fond constante.

À travers un jeune homme narcoleptique (Ziad Saad), lancé dans une quête pour solder la mort de son père disparu, se pose la question de la finitude d’une époque dans le trop présent d’une autre. Le rythme ou la cartographie de Beyrouth (point commun avec Beyrouth fantôme et conséquence d’une ligne verte et de multiples partitions ayant en permanence obligé les beyrouthins à se demander où ils sont – et avec qui !-) cheminent ou embrayent sur la pop libanaise très présente dans le film, des langoureux et obsédants morceaux de Soapkills aux accords de Scrambled eggs. C’est aussi le début de l’âge d’or pour Julia Kassar, grande actrice libanaise partout présente durant deux décennies et qui a représenté toutes les mères « courage » avec élégance et ce qu’il faut de rage sans le montrer. Ce film des cinéastes explore enfin une autre face de leur travail artistique (par exemple celle de la série de cartes postales Wonder Beirut) basée sur cette latence qui flotte à Beyrouth depuis la fin de la guerre, cette ville prise entre amnésie de la guerre et irréalité du futur proposé par les publicités et les chantiers immobiliers.

Des traumas, des blessures

À l’opposé, dans Tramontane (2016) de Vatche Boulghourjian, un jeune chanteur aveugle (joué par le non voyant Barakat Jabbour) ne peut plus vivre normalement dès lors qu’il apprend qu’il a été adopté pendant la guerre civile, dans des circonstances qui deviendront de plus en plus troubles au fur et à mesure que son road movie s’enfonce à l’intérieur du pays. Il doit retrouver les compagnons d’armes de son oncle, ancien chef de guerre qui l’a recueilli après avoir massacré son village. Ici, Rabih, le héros, se heurte au déni de mémoire qui a vu les belligérants fabriquer des faux pour pouvoir continuer à vivre en toute impunité. Mal voyant, il voit pourtant clair dans leur jeu et la route à suivre lui apparaît aussi évidente que monte la pureté de son chant lorsqu’il chantait jadis la beauté de cet oncle si admiré. Le récit est rythmé par de beaux passages musicaux, des rencontres souvent fortes comme celle d’un vieux cheikh philosophe et des lieux (monuments, maisons du sud Liban ayant péniblement survécu aux conflits…). La fin est amère : il n’y a pas de réparations et pas vraiment d’acceptation de la réalité. Reste le trajet et il en vaut la peine. « En réalisant ce film, j’ai découvert une forme de psychothérapie intitulée la « thérapie narrative », où les patients sont appelés à investiguer sur leur vie et à essayer d’en créer une autre version dans laquelle ils maîtrisent le cours des événements qui auraient pu la bouleverser. Cette thérapie pourrait être suivie dans un cadre professionnel, mais les êtres humains ont toujours créé des récits alternatifs ou parallèles comme instinct de survie ». (entretien avec Joseph Korkmaz).

Originaire de l’importante communauté arménienne et libanaise, Boulghourjian a été formé aux États-Unis, puis a officié dans le documentaire et l’expérimental dans divers pays du monde arabe. Son film de fin d’études, La cinquième colonne (2010 ) a été soutenu par la Cinéfondation.

Que vienne la pluie (2011) de Bahij Hojeij s’intéresse au retour d’un de ces 17 000 disparus dont les libanais n’ont pas de nouvelles. L’auteur brosse un récit familial simple où l’on s’est accommodé de cet état de fait, quand le mari revenu en piteux état ou une épouse sans enfants ne s’en remettent pas si facilement. On ne s’autorise plus à vivre normalement. Le film entérine donc dans sa mise en scène même, ce décalage entre une famille de l’après-guerre dans son quotidien et la quête des autres, cette population oubliée de l’état et qui ne sait à qui se vouer. Les rues de Beyrouth sont à l’image d’un pays devenu étranger. Les traumatismes sont traités comme des réalités parallèles qui ont infecté le subconscient des protagonistes, portés par le rôle de composition de son acteur principal (Hassan Mrad) et par la prestation de Julia Kassar et Carmen Lebbos qui donnent deux images de la femme libanaise, une qui doit continuer coûte que coûte, l’autre qui s’accroche au passé et refuse d’appartenir au monde du présent.

Enfin le film s’autorise aussi une digression, des séquences sur le témoignage presque fantomatique d’une femme qui décide peu à peu de ne plus attendre le retour de son fils et de se suicider, inspirée par le personnage de la journaliste Nayfeh Najjar dont la mort avait marqué la société libanaise. La fin est cathartique et pessimiste : il n’y a pas de retour en arrière car « si tu reviens, tu traceras le chemin de ta vie » écrivait Najjar. Ici, le fantôme c’est Ramez et au contraire du film de genre, son passage leur permettra à posteriori de vivre.

Dans le film de Dima El-Horr, Chaque jour est une fête (2009), les traumatismes n’en finissent pas de remonter et d’affleurer à la surface de la réalité, dès le prologue onirique ou un couple de jeunes mariés court dans un tunnel, échappée empêchée par les militaires libanais. Il faut préciser qu’on ne voit à peu près aucun film depuis la fin de la guerre civile qui leur donne le beau rôle, c’est dire la taille de la fracture qui les sépare de la population ! Se substitue alors à cette scène l’arrivée d’un troupeau de mères de disparus qui emplit tout l’espace. Dima El-Horr travaille beaucoup à brouiller les pistes des scènes en apparences réelles, par des artifices de mise en scène (le laveur de glaces lorsque Hyam Abbas téléphone dans la cabine) ou de montage. Elle bascule soit dans le thriller soit dans le fantastique avec l’assassinat brutal et absurde du chauffeur de bus. Plus loin, c’est encore l’accident de la camionnette transportant les poules…

Et partout autour de ces trois protagonistes, ces femmes se rendant à un parloir dans une prison située aux confins du pays, un territoire peu identifié mais où ressort le refoulé, des cortèges humains qui ne cessent de les croiser comme sans les voir, foules à la fois historiques et symboliques. Un film sans doute plus symbolique que véritablement moderne, coécrit avec Rabih Mroué. Né à Beyrouth, Rabih Mroué, artiste, comédien et metteur en scène utilisant archives et documents, photographies, séquences vidéo, car cette œuvre transdisciplinaire vise justement à remettre en question la place et l’autorité de l’archive et à les questionner. Chaque jour a beaucoup été acclamé internationalement mais c’est une œuvre peut-être plus cérébrale au regard d’autres films libanais, eux plus viscéraux et surtout, des performances de Mroué tournées vers un Body art exorcisant la violence faite aux corps des libanais.